发布时间:2019-08-30

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 (以下简称“中心”)是中国科学院依据“率先行动”计划、在脑科学与智能技术领域设立的卓越创新中心。

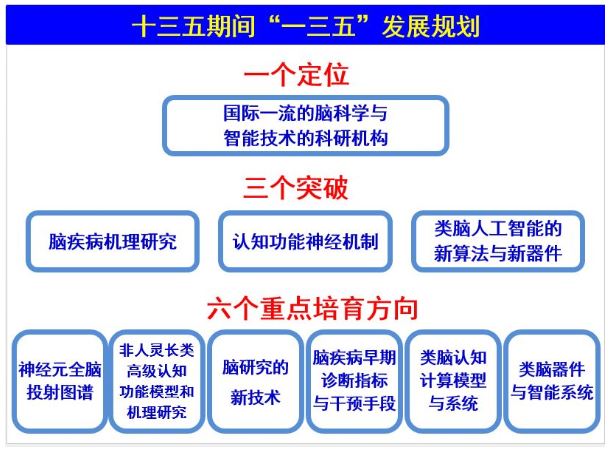

中心聚焦脑科学与智能技术若干重要前沿方向,发挥建制化集群优势,以国家级脑科学计划,及承担的中科院、基金委、科技部等重大科研项目为牵引,结合“创新2020”和“一三五”战略规划,组织攻关团队,遴选、引进、造就脑科学领域最具创新活力的优秀人才,建立符合未来脑科学与智能技术研究发展需求的组织管理和运行机制,在脑认知功能的环路基础、脑疾病机理与诊断干预、脑研究新技术、类脑模型与智能信息处理、类脑器件与系统五个前沿领域,成为我国脑科学与智能技术研究领域最具代表性的学术高地和国际顶尖脑科学研究中心之一。

中心按照“多方投入、共建共享、统筹协调”的原则建设与运行,依托单位是上海生命科学研究院神经科学研究所、自动化研究所,共建单位包括昆明动物研究所、中国科学技术大学、生物物理研究所、深圳先进研究院、武汉病毒研究所、遗传与发育研究所、心理研究所、营养科学研究所、武汉物数研究所、华东理工大学、山东大学、第三军医大学、国家纳米中心、计算技术研究所、合肥物质研究院、上海微系统与信息技术研究所、武汉光电国家实验室(筹)、高能物理研究所、苏州纳米研究所、半导体研究所、苏州医学工程技术研究所、科大讯飞、马普计算研究所、中国科学院大学。

中心宗旨:针对脑科学和类脑智能研究领域具有本质性的重大科学问题进行联合攻关;造就具有国际竞争力的优秀人才,组建代表国家最高水平的精干研究队伍,形成团队攻关的体制机制;承担国家相关重大任务,以保证不断产出具有国际影响力,重要科学意义和重大应用价值的创新成果。

中心目标:以脑认知功能的神经基础、类脑智能计算模型为核心科学问题,通过脑科学与智能技术的交叉融合,取得重大创新成果;研发脑研究新技术,针对国家重大需求,开展脑疾病机理研究与早期诊断和干预手段研发等有应用前景的前沿工作;利用我国交叉学科的专长、脑疾病样本的丰富资源和非人灵长类动物模型的优势,在脑科学前沿领域,取得国际领先的成果;研究并借鉴脑信息处理机制,通过类脑器件、芯片和类脑机器人等系统的突破,实现类脑智能软硬件系统,引领我国智能产业的发展,增强国际竞争力。

中心以国家级脑科学计划、中科院先导专项(B类)、科技部973计划和基金委等在研项目的目标和任务为基础,“脑科学与智能技术卓越创新中心”的研究包括5个领域: 1)脑认知功能的环路基础;2)脑疾病机理与诊断干预;3)脑研究新技术;4)类脑模型与智能信息处理;5)类脑器件与系统。

领域一:脑认知功能的基础研究

本领域针对感知觉、学习和记忆、注意和抉择、意识和语言等认知功能,在宏观(脑区)层面和介观(环路、细胞)层面完整地描述,主要包括:相关的局部和长程神经环路的结构;认知过程中相关电活动的动态变化和信息处理机制;环路结构和功能的可塑性。

领域二:脑疾病机理研究和早期诊断手段研发

本领域主要开展幼年期发育性脑疾病(如自闭症和智障)、中青年期精神类疾病(如抑郁症和成瘾)、老年期神经退行性疾病(如AD和PD)的发病机理研究,包括:揭示疾病相关的遗传基础、信号转导途径、生物标记物和治疗新靶点;建立针对上述三个年龄段脑疾病的简易可靠的早期诊断指标,包括分子标记物、脑影像和认知功能的定量检测指标等;建立可用于研发药物、生理和物理干预治疗手段的转基因猴和克隆猴模型 。

领域三:脑研究新技术的研发

本领域的研究重点主要包括神经元类型鉴别和标记、神经环路定向示踪标记技术、宏观脑影像学脑网络研究技术、介观与微观的脑网络和突触研究技术、高时空分辨率的活体电生理和电化学记录技术、神经活动和基因调控技术、用于脑认知与脑疾病研究的转基因猴模型、脑研究物理器件的研发、大数据信息学新技术和新理论的建立。

领域四:类脑模型与智能信息处理

本领域主要面向强人工智能,借鉴神经系统的结构与功能的特点及可塑性,建立类脑多尺度神经网络计算模型、类脑智能信息处理理论与方法。通过对全脑网络的数据分析,构建功能和结构可塑的多尺度脑神经网络计算模型,以此作为创新源泉,启发人工智能研究中的多模态感知计算、语言与知识处理等智能信息处理理论与方法,引领国际智能信息处理及类脑智能的研究与发展。

领域五:类脑器件与系统

本领域将借鉴脑科学研究成果,研制高性能、低功耗的类神经计算芯片和器件,研制基于类脑计算模型的智能机器人,构建人机协同的智能生长环境。受脑与神经科学研究启发,研制高性能、低功耗的类神经芯片,发展新型神经计算器件,启发下一代信息技术;研制类脑智能机器人,构建智能交互环境,促进人机协同智能的发展与应用。

附件下载:

附件下载: