发布时间:2025-11-03

2025年11月3日,《Nature Methods》期刊在线发表了题为“Whole-brain reconstruction of fiber tracts based on cytoarchitectonic organization”的研究论文。该工作由中心刘赐融研究组和中国科学院深圳先进技术研究院徐放和毕国强团队合作共同完成。

大脑白质由海量的神经纤维连接构成,是认知和行为活动的结构基础。在具有高度复杂白质纤维结构的灵长类动物中,其精细结构至今尚未完全解析。为解析灵长类白质解剖结构和连接特征,刘赐融团队曾于2020年开发了脑标本超高分辨率磁共振成像技术并解析了狨猴脑白质纤维图谱(Liu et al, Nature Neuroscience, 2020),但由于磁共振成像技术本身的固有局限,在介观精细结构解析上仍显不足。

为突破这一瓶颈,刘赐融团队联合中国科学院深圳先进技术研究院徐放团队和毕国强团队,依托徐放和毕国强团队前期所建立的介观SMART图谱绘制技术体系(Xu et al., Nature Biotechnology 2021),共同提出了神经纤维解析新方法CABLE(cytoarchitecture-based link estimation)。该方法不仅实现了在灵长类动物乃至人类脑组织中以细胞尺度完整重建全脑三维神经纤维通路,而且规避了轴突病毒示踪通量低、难以整脑应用的瓶颈,为高精度脑连接图谱构建提供了新的技术路径(图一)。

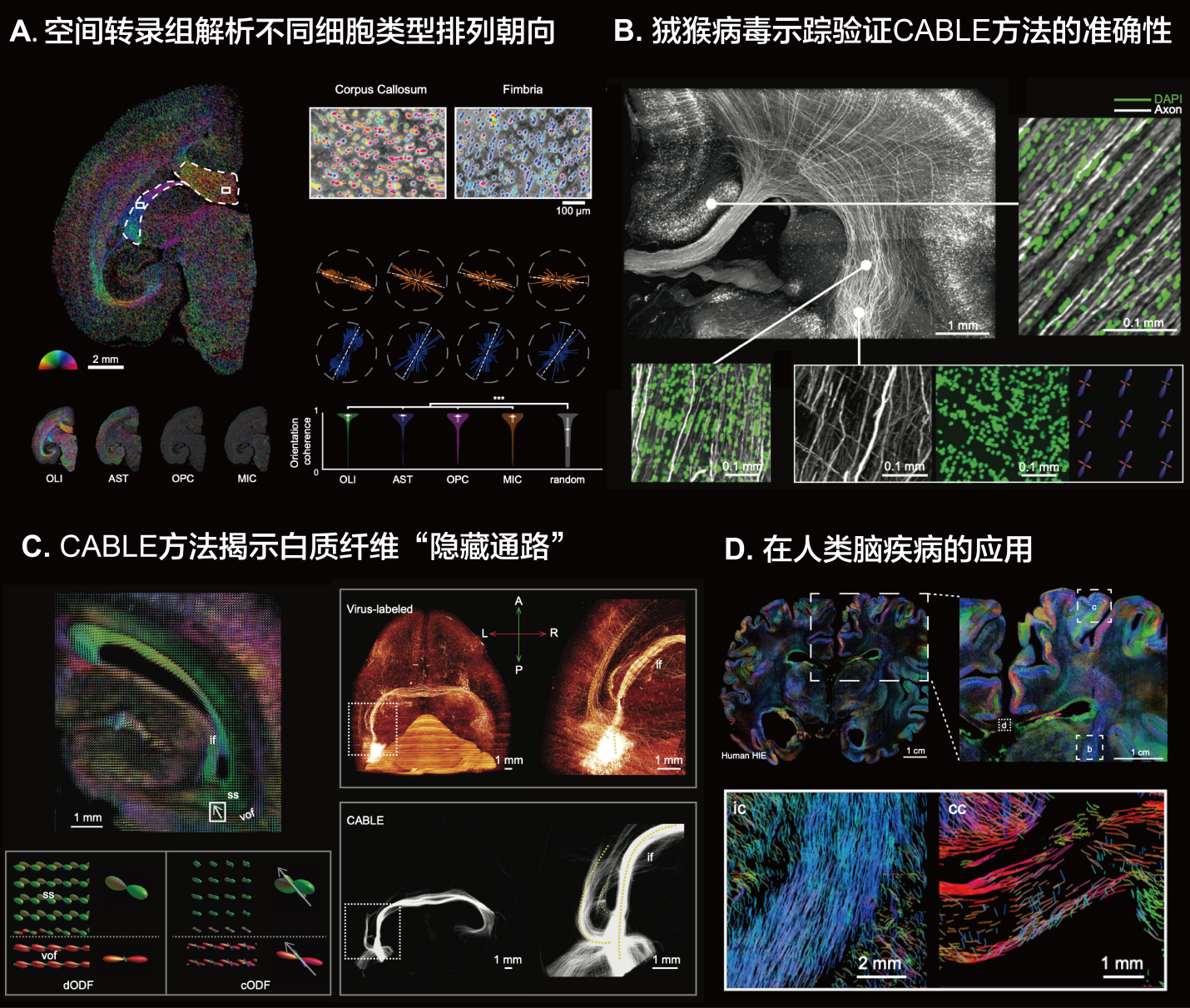

图一. (A)空间转录组验证不同细胞类型形态和排列朝向;(B)狨猴全脑病毒示踪验证CABLE的准确性;(C) CABLE方法揭示狨猴白质纤维“隐藏通路”;(D) CABLE方法在人类脑疾病上的应用

CABLE方法不再依赖传统的弥散磁共振成像(dMRI),而是另辟蹊径。研究团队依托VISoR高通量荧光体积成像平台,精细观察大脑中千千万万个细胞。大脑中的细胞(无论是神经元还是胶质细胞)并不是随意“站位”的,它们的形状会被拉伸,并顺着旁边密集的神经纤维“公路”(即轴突)整齐地排列起来。CABLE方法的核心,就是通过自研的先进的算法,自动分析这些细胞的“站队”方向和拉伸形态。通过计算大量细胞的朝向,它就能反推出这些“公路”的走向。更重要的是,即使在多条纤维束交叉、缠绕在一起的复杂“立交桥”区域,CABLE也能像“解麻绳”一样,精确地分辨出不同方向的纤维,最终绘制出精细的全脑三维纤维图谱。

为验证CABLE方法是否可靠,研究团队选择了狨猴作为理想的“试验田”。狨猴的大脑结构与人类高度相似,但体积更小,便于研究团队快速完成全脑扫描和方法迭代。通过联合攻关,研究团队成功在同一只狨猴身上,先后完成了超高清弥散磁共振成像(dMRI)、VISoR高通量荧光体积成像等,获得了能够相互印证的多模态数据集。

团队首先运用空间转录组学等技术证实,在白质内部几乎所有类型的细胞都会顺着纤维方向排列(图一A)。随后,团队开展了严格的技术验证,引入了AAV轴突示踪这一“金标准”方法 。在狨猴模型中,研究人员通过尾静脉注射一种能穿过“血脑屏障”的特殊AAV病毒 。该病毒可稀疏感染全脑神经元 ,从而将真实的轴突路径“染色”并“点亮”,为CABLE推算结果的准确性提供了关键的验证基准。验证结果表明:在同一个大脑中,CABLE仅凭细胞“站队”方向推算出的纤维路径,与病毒“染”出的真实轴突路径高度一致(图一B)。尤其是在“放射冠”这样极其复杂的纤维交叉区域,CABLE的准确性远超传统的磁共振成像方法。此外,CABLE还成功重建了一条磁共振成像长期无法追踪的“隐藏通路”(即连接两侧大脑的腹侧枕叶投射),其结果与病毒示踪数据高度吻合,充分证明了CABLE方法的高分辨率与高准确性(图一C)。

综上所述,本研究提出了一种极具开创性的全脑三维神经纤维重建方法。它最大的优势是不再依赖特殊的转基因动物或病毒标记,而是利用所有细胞共有的排列特性来推断纤维走向。与磁共振等传统技术相比,CABLE在解析复杂“立交桥”结构、精确追踪纤维“起点和终点”,乃至应用于人类病理组织研究方面(图一D),都显示出巨大潜力,为绘制高精度的灵长类脑连接图谱开辟了一条全新的道路。

中国科学院深圳先进院/深圳理工大学徐放副教授、中国科学院脑智卓越中心刘赐融研究员、中国科学院深圳先进院肖彦洋副研究员、中国科学技术大学/中科院深圳先进院毕国强教授为论文共同通讯作者。中国科学院深圳先进院博士生张越、中国科学院脑智卓越中心博士生宋韬、中国科学院深圳先进院博士后杨朝宇为论文共同第一作者。中国科学院脑智卓越中心蒲慕明研究员、深圳先进院/深圳理工大学周鹏程助理教授、中国科学院昆明动物研究所胡新天研究员、安徽医科大学第一附属医院周江宁教授、深圳先进院谭力铭研究员、深圳先进院刘北明教授、中国科学技术大学王浩研究员、安徽省儿童医院黄会芝教授等学者提供了重要学术支持。科技创新2030—重大项目、国家自然科学基金、国家重点研发计划、深圳市科技计划、深圳市医学研究专项基金及中科院青年创新促进会等项目为该工作提供了资助。

附件下载:

附件下载: