发布时间:2025-08-26

2025年8月26日,《Science bulletin》期刊在线发表了题为《Oxytocin-mediated empathy internally facilitates cooperative behaviors in rats》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越中心王佐仁研究组联合北京大学IDG麦戈文脑科学研究所李毓龙研究组共同完成。团队建立了全自动化的大鼠互惠合作范式,首次在无外部惩罚条件下发现催产素介导的共情(同理心)提升能够显著减少“搭便车”行为,使互惠合作长期保持稳定,这一研究成果为揭示哺乳动物复杂社会行为的内在动机机制提供了重要实验依据。

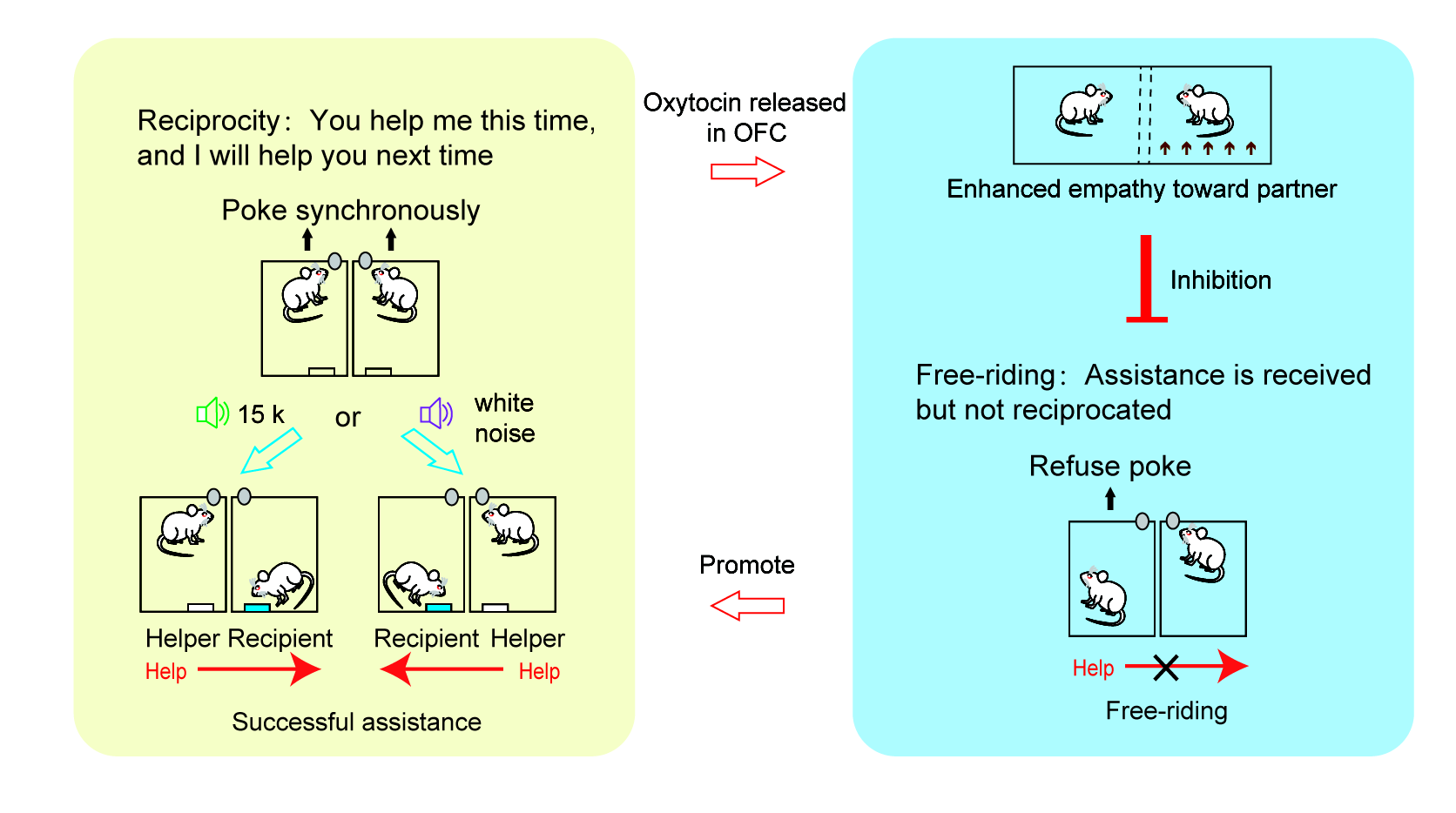

图1: 范式图例

图1: 范式图例

合作行为是构建人类社会的基础。正因为它的重要性,Science期刊将“合作行为是如何演化的?”列为125个最重要问题的第16位。在自然界中,个体间的合作既可能是即时互利(同时获得回报),也可能依靠延迟回报来维系。然而,延迟性互惠常面临“搭便车(Free-rdiding)”风险——接受帮助的一方不予回报,从而动摇合作的稳定。以往的研究多将合作的持续归因于外在约束,尤其是“第二方/第三方惩罚”(受害者直接惩罚违约者,或第三方介入惩罚)。然而,这类机制在真实生态情境中实施成本高、可达性有限,且在动物中缺乏系统证据。尽管如此,合作在自然界依然广泛存在,提示除了外部惩罚之外,还可能存在抑制“搭便车”的内在机制。

基于这一判断,本研究构建了无外部惩罚条件下的互惠合作(Reciprocity)范式,以检验在“先付出、后回报”的情境中,个体是否仍能稳定地选择合作并对同伴产生共情倾向。

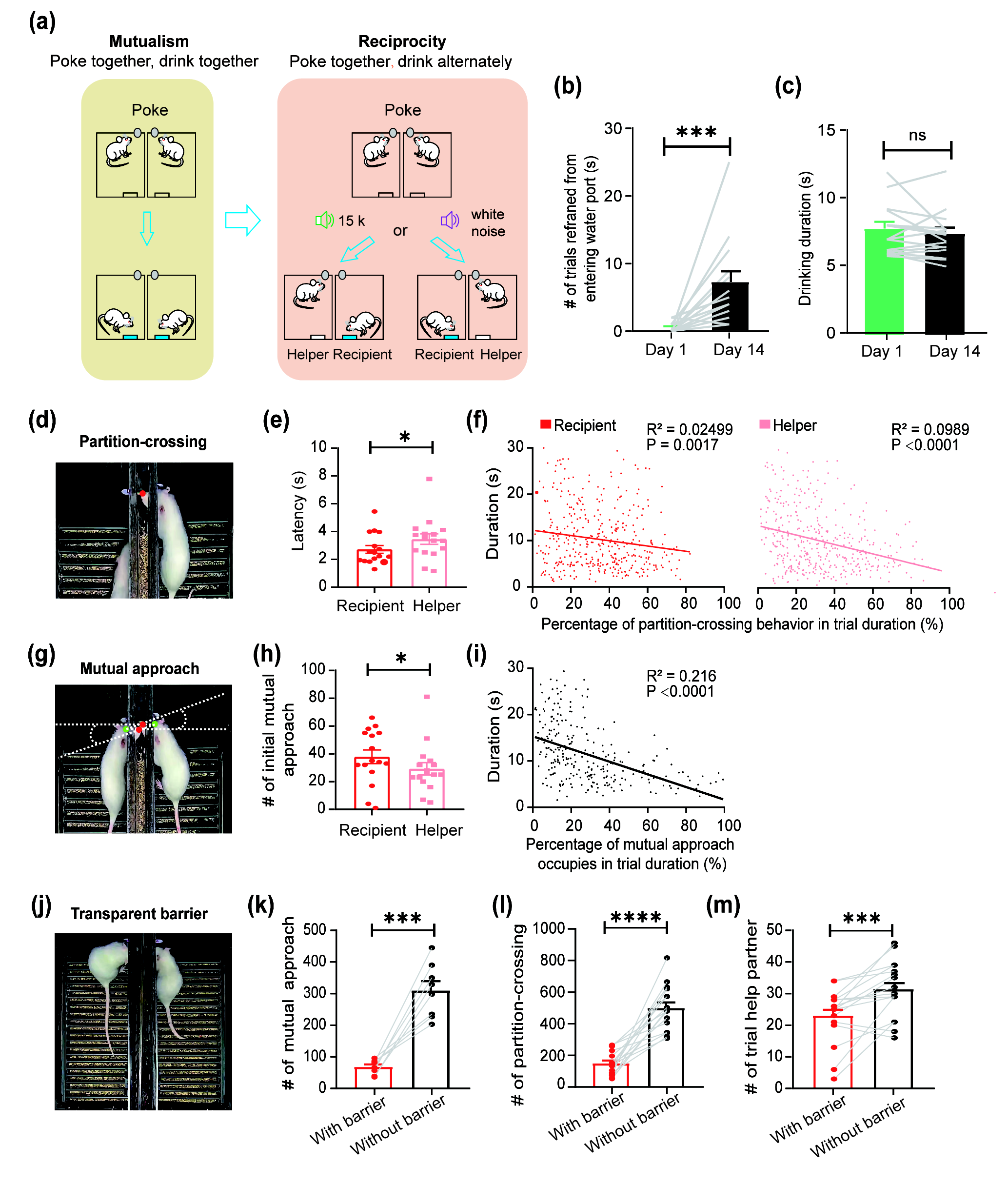

首先,实验室在此前建立的即时共利合作基础上,研究团队设计了延迟回报的互惠模式:两只大鼠被分别放置在相邻训练箱内,需在 1 秒内同时触碰各自的触发口才能完成一次合作。与传统的“共利(Mutualism)”任务不同,每轮合作中仅有一只大鼠可获得饮水机会,且获益方在不同回合中随机更换。这一设计模拟了“先付出、后回报”的情境,更贴近自然界中的互惠合作。经过训练,即使是非同笼的大鼠(理论无第二方/三方惩罚)大鼠不仅能够稳定地为同伴付出,还表现出显著增强的共情水平。

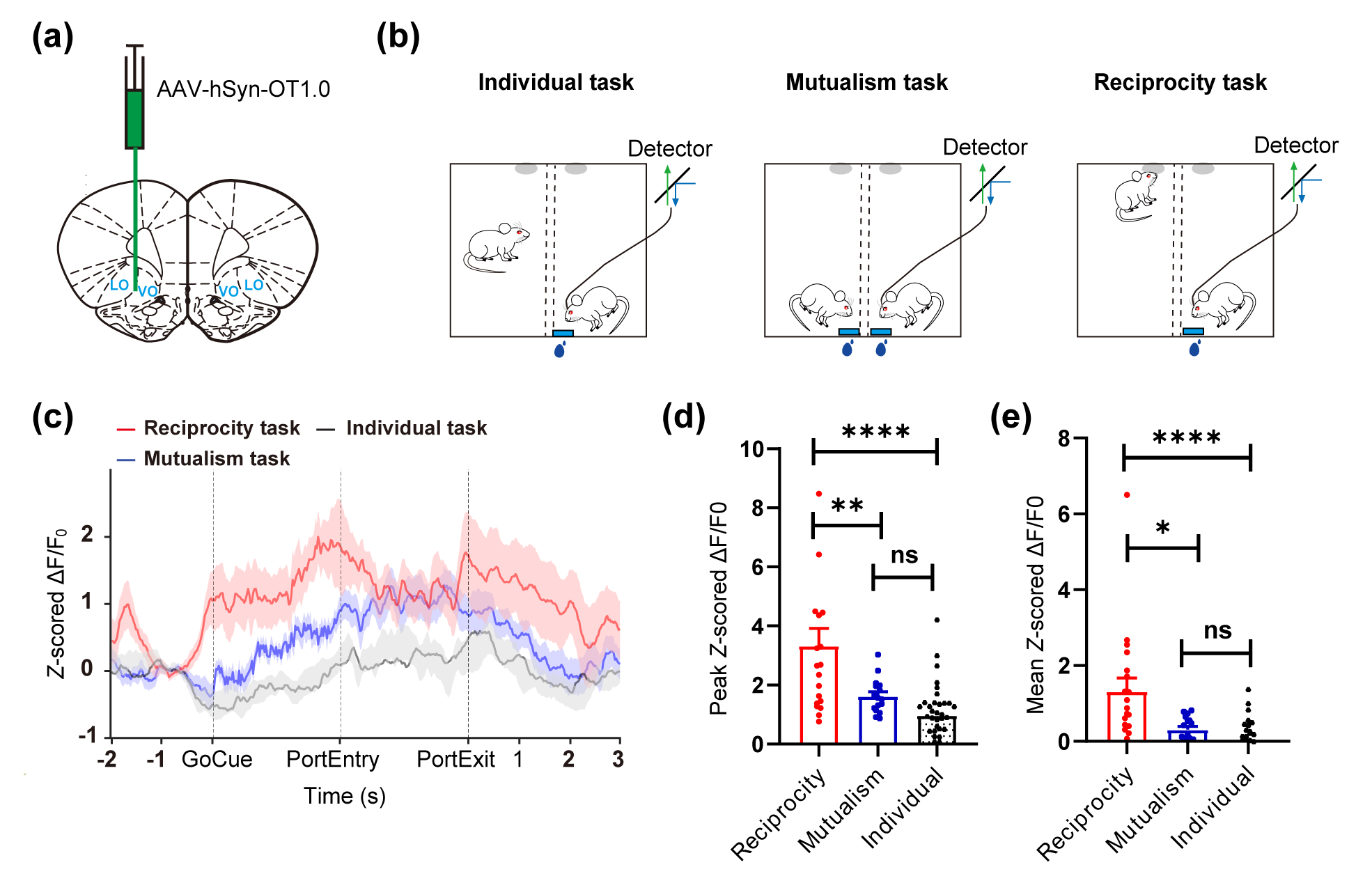

图2:全新的互利共惠范式

随后,研究团队利用 GRAB-OXT1.0 催产素探针结合光纤成像技术,发现互惠任务中额眶叶(OFC)的催产素信号峰值和均值均显著高于共利任务及单独(Individual)任务。此外,在催产素基因敲除(OXT-KO)大鼠中,互惠训练无法提升共情水平,“搭便车”比例显著上升,合作稳定性明显下降,表明催产素信号不仅参与社会行为调节,更可能是驱动互惠合作的重要内在机制。,

图3:催产素在互利共惠中特异性释放

综上所述,该研究不仅自主设计了一个全新的自动化互惠合作范式,同现催产素系统依赖的共情提高可以抑制“搭便车”行为的发生,不仅拓展了催产素的功能范围,同时也为理解“合作行为是如何演化的”提供了新的视角和实验证据。

中国科学院脑智卓越中心王佐仁研究员、北京大学IDG麦戈文脑科学研究所李毓龙研究员为该论文的共同通讯作者,脑智卓越中心博士后王淼垚鑫为该论文的第一作者。石倩倩博士,研究生邵宇恺,蒋梦萍博士,研究生付奥,黄延旺博士,高级实验师王清秀,高级实验师魏磊,研究生张子晔,研究生徐菁泽,杨天明研究员对论文做出重要贡献。该工作得到科技创新2030重大项目、中国科学院战略先导专项、上海市科技重大专项等资助。

附件下载:

附件下载: