发布时间:2025-07-18

2025年7月17日,《PNAS》杂志在线发表了题为《基于功能超声成像的脑血流动力学信号对自身运动的单试次解码》的研究论文,该研究工作由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)顾勇研究组及合作者完成。该研究首次实现了在真实自身运动状态下的非人灵长类动物模型猕猴上进行近全脑的功能性超声成像(fUSI),系统探索了大脑中前庭系统对自身运动的编码机制和基于单试次的解码效率,为进一步深入开展侵入式基础研究工作,以及研发外设控制应用打下了基础。

自身运动是地球上动物在环境中为实现趋利避害的基本行为模式,其神经机制高度依赖前庭系统——该系统不仅负责姿势平衡、视觉稳定、运动控制等基础功能,更参与了空间感知与向量导航等高级认知功能。长期以来,在传统的基础和临床研究范式中,非侵入式的前庭信号记录主要依赖于功能性磁共振成像(fMRI)等技术,但该方法对于研究前庭系统存在矛盾局限性:(1)被试在扫描时必须严格保持静止状态,避免头部和自身运动;(2)为在机体静止状态下激活前庭觉系统,需借助冷热水灌流中耳刺激(CVS)或耳后电刺激(GVS)等无创手段。然而这些替代手段只能非选择性地激活所有的外周前庭器官,包括左右内耳中各三个探测头部旋转的半规管和二个探测头部平移的耳石器,因此会产生一种残向量感知,这与在通常自然状态下所发生的真实自身运动的刺激有着本质差别,难以准确地反映前庭系统的真正作用机制。

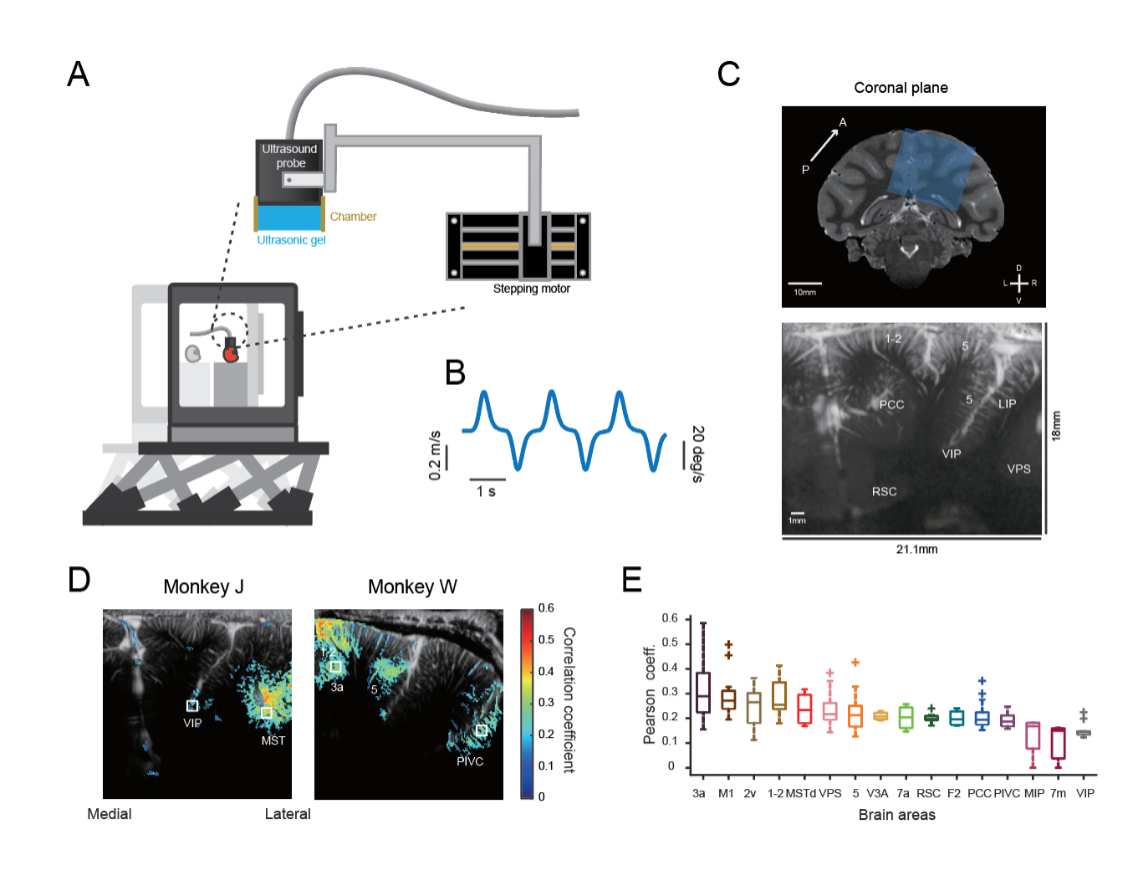

在本研究中,研究人员采用了功能性超声成像(functional ultrasound imaging, fUSI)这一新兴的微创技术,在猕猴中实现了真实自身运动条件下对大脑前庭信号的记录。通过选择性激活前庭器官的自身运动范式,结合fUSI技术的高时空分辨率优势,该研究首次在猕猴近全脑范围内系统描绘了前庭相关的神经活动。结果显示,自身运动可诱发多个脑区的显著信号响应:除传统鉴定的前庭区域外,也在新的一些区域观察到明显激活,这些脑区主要包括运动相关的Brodmann 5区、初级运动皮层(M1),和视觉相关的V3A、7m等(图一),提示前庭信号在大脑新皮层里广泛分布,并与视觉和肢体运动网络发生相互作用,可能在自然环境中发生自身运动时,帮助大脑维持视知觉稳定和完成环境中目标的精准抓取。

图一:(A)实验装置和超声成像示意图。(B)自身运动速度曲线。(C)超声图像示例。(D)超声激活图谱(冠状面示例)。(E)被激活脑区的皮尔森相关系数分布。

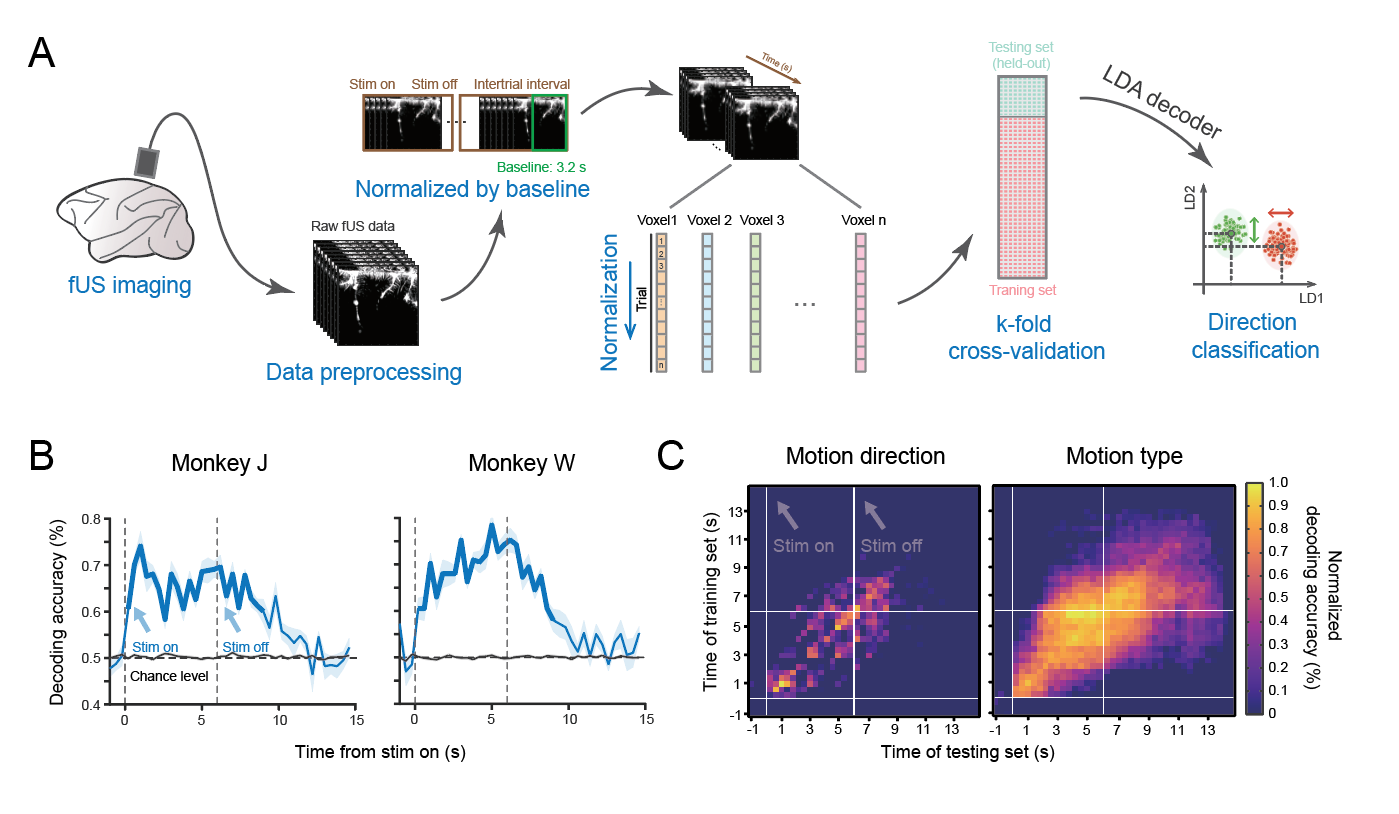

在测量到可靠稳定的功能超声信号的基础上,研究者通过线性判别分析方法,发现基于单试次的血流信号即可高准确地解码自身运动的方向,如前后和左右加速平移,以及自身运动的类型,如平移和围绕头-身体轴的旋转(图二)。这种解码能力,为今后基于微创的大脑信号读取和应用外设以帮助患者实现日常生活中的自身运动打下了基础。

图二:(A)基于单试次血流信号的自身运动解码示意图。(B)解码不同平移运动方向的正确率(两只猕猴)。(C)解码不同平移运动方向和运动类型(平移-旋转)的跨时间窗解码正确率。

最后,多模态分析发现前庭反应脑区与视觉,尤其是光流反应区存在显著的空间重叠,从而为空间感知中多感觉信息整合的机制研究提供了新的证据和支持。总之,本项研究首次实现了对前庭系统在真实自身运动状态下的血流信号成像,鉴于fUSI的微创性和高时空分辨率,该技术在目前基于非侵入式全脑成像的fMRI和基于侵入式局部电生理记录的两种技术之间取得了一个较好的平衡,因此本研究也为后续进一步的侵入式电生理研究提供了有益的指导。

该研究在脑智中心顾勇研究员的指导下,博士后刘炳煜(现为深圳医学科学院助理研究员)及博士生罗清杨为共同第一作者,脑智中心梁智峰团队也为该研究做出了重要贡献。该研究获得国家科技创新2030重大专项、上海市科技重大专项和国家自然科学基金青年科学基金项目等的资助。

附件下载:

附件下载: