发布时间:2025-09-16

2025年9月15日,《Nature Reviews Neuroscience》期刊在线发表了题为《自身运动的多感觉编码及其对空间导航的贡献》的综述论文,该工作由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所),脑认知与类脑智能全国重点实验室顾勇研究组和毛盾研究组联合完成。在该论文中,系统总结并探讨了生物个体在环境中移动时,多种感官系统协同激活,进而在大脑中产生与自身运动相关的神经信号。这些信号在时空维度上被整合并进行路径计算,从而使个体在缺乏外部线索的环境中也能成功完成空间导航任务。当自身运动信息与外部环境信息整合时,还可进一步帮助个体理解周围环境、构建空间认知地图,并支持灵活的导航行为。

自身运动是地球上动物与环境发生交互,实现趋利避害的基本行为模式。为了实现这一过程,大脑需要整合多种信号,包括运动指令、前庭输入、光流以及本体感觉反馈等,来精准感知自身运动的方向与行进速度(图一)。这些基于较短时程的自身运动信号通过持续的时间整合与渐进的空间变换,进而实现更长时程的路径积分(path integration)和导航功能。近期在动物模型上开展的神经生理学研究工作揭示了跨模态整合在此过程中的多个关键作用,包括:前庭-视觉信号融合以提升自身运动感知;运动指令相关的预测编码信号整合以实现最优状态估计;地标信号整合以缓解累积误差并促进认知地图构建;本体感觉信号的整合以实现自我中心到世界中心空间坐标系的渐进转换。因此,多感觉编码在导航行为中对自身运动感知与自身定位发挥着重要作用。

图一:自身运动感知涉及到主动运动指令预测和多感官系统反馈,可以用内部模型(internal model)来描述(左图);即时的自身运动信号可以通过时间上的整合进行路径计算(path computation),从而允许在缺乏外界路标的场景下实现向量导航(vector navigation,右图)。

论文具体分为两部分:

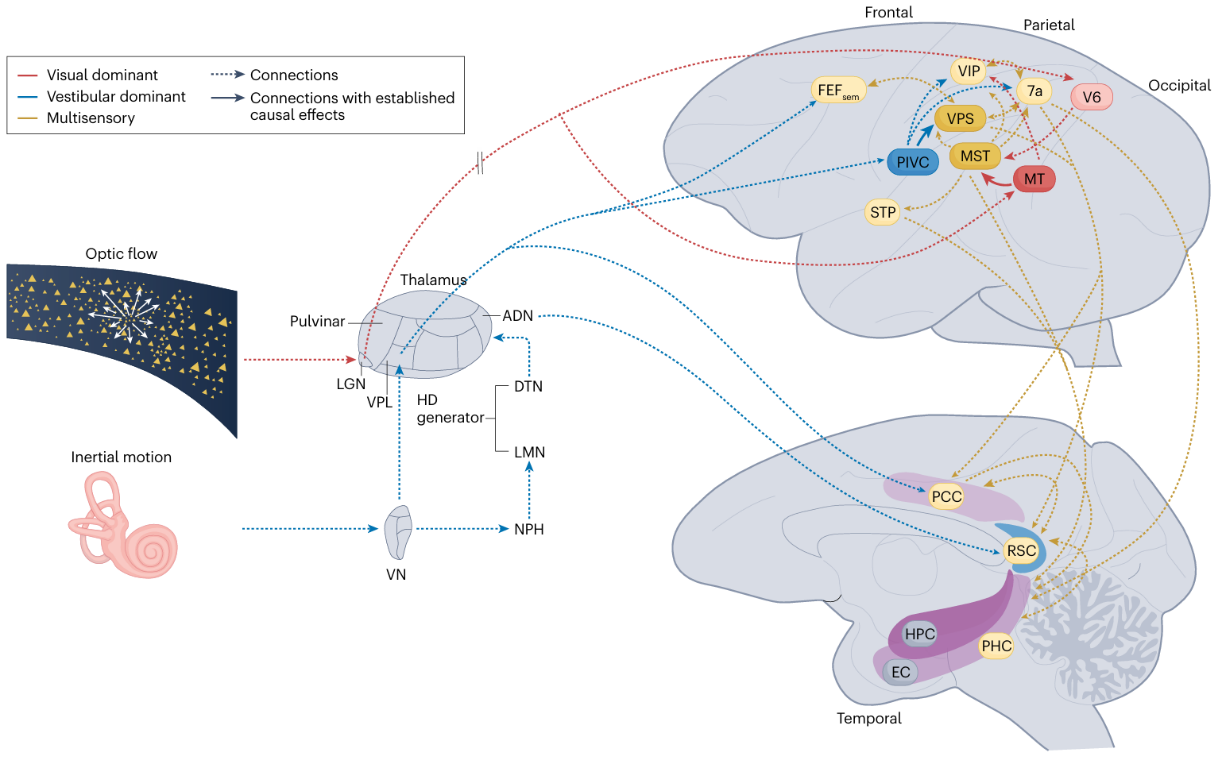

在第一部分中,论文主要总结了自身运动的多感觉神经编码机制,具体分为两个章节阐述:(1)自身运动激活内耳的前庭感官,和产生视网膜上的外界世界位移,这些惯性和视觉运动信号经过层级传递后抵达大脑新皮层,呈现出广泛分布的特点:在灵长类动物中,多个脑区包括顶叶、颞叶、额叶皮层的单神经元中均出现两种自身运动信号的表征和汇聚(图二)。然而,与行为学相比,这些信号在单个神经元层面上的时空一致性展现出相当的复杂性,既有一致的时空调谐,可以解释行为学上普遍观察到的贝叶斯多感觉信息最优整合现象,但也有不一致或冲突的调谐,其功能尚未确定;(2)多感觉自身运动信号与主动运动指令的预测信号整合,以实现自身在环境中状态更新的最优化估计,其过程可由基于贝叶斯理论框架的卡尔曼动态滤波模型来描述。该模型同时可以很好地解释在环境中,因主动运动和非预期的被动运动(如外界干扰)下的最终自身运动估计,其在大脑中的神经表征目前已经发现一些证据。

图二:内耳前庭和视觉光流自身运动信息(左图)在灵长类大脑新皮层多脑区汇聚(右上图),并投射到海马-内嗅皮层的导航系统(右下图)。

在第二部分中,论文主要总结了瞬时的自身运动信号经过时间上的整合实现路径计算,以及空间上的层级渐进实现参照系变换,具体分为三个章节阐述:(1)前庭和光流旋转信号通过环状吸引子网络的循环神经联结机制表征和更新空间中的头朝向(例如东南西北等方向),其神经编码已经在多个脑区中发现,并且通过水平和竖直半规管前庭信号的组合,可以表征动物在三维空间中的头朝向信息;(2)大脑新皮层如顶叶中存在众多编码前庭和光流运动速度的神经元,它们和内嗅皮层中的速度细胞可能对路径整合与网格编码至关重要,并可能构成一条专门用于路径整合的神经环路,同时通过与外部地标线索整合实现误差校正;(3)自身运动信号与外界地标信号的整合促进了以世界为中心的认知地图形成,这一过程涉及连续的空间参考系转换。这种转换可能通过顶叶↔后扣带回和压后皮层↔海马和内嗅皮层这条通路介导,以增益场调制的计算机制实现。这种参考系转换在自然导航过程中具有双向性:通过反馈投射,世界中心坐标系也可以反向转换成自我中心坐标系,从而支持导航行为规划、自身运动感知校准以及视觉空间经历的重现。

总之,论文指出自身运动是生物大脑中一个典型的感知─运动智能闭环系统,与环境发生紧密互动,以达到趋利避害,导向目标的目的。论文也同时指出了目前领域中存在的问题和未来待解决的方向,包括:不同时间动力学编码特征的细胞种类是否执行不同的功能;不同空间调谐的前庭-视觉细胞的可能参与的功能假说;神经编码信息的解码机制及其对认知功能的因果关系;不同物种如灵长类和啮齿类动物由于生态环境和实验方法的差异,亟需先进技术的突破和应用等。

该论文相关的研究工作受到国家科技创新2030重大专项-“认知地图的神经机制”项目的资助。

附件下载:

附件下载: