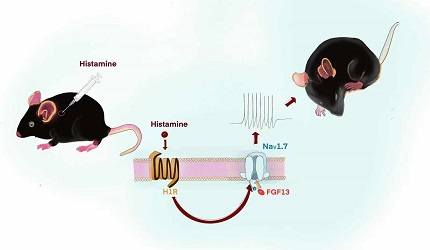

12月9日,《Journal of Neuroscience》发表了张旭研究组和鲍岚研究组合作完成的科研成果,发现FGF13缺失小鼠对非组胺(五羟色胺5-HT以及氯喹CQ)类致痒剂产生的抓挠反应以及DNFB模拟的临床慢性瘙痒也有不同程度的下降,揭示了在外周神经系统中FGF13通过与Nav1.7相互作用介导痒觉感受的新功能。

2020年11月17日,《PNAS》在线发表了题为《前额叶皮层在价值抉择计算中的证据累积》的研究论文,该研究由杨天明研究组完成。研究发现在价值抉择的过程中,眶额叶皮层仅编码单个证据在视觉特征层面所携带的价值信息,而背外侧前额叶区域不仅编码了证据在运动层面的累积,还编码了单个证据从视觉特征到运动相关的信息转换。

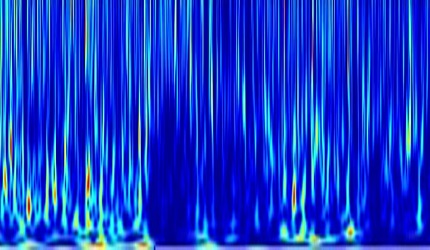

Logothetis教授已受聘为中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心-国际灵长类中心的联合主任。在最近一期的《自然》杂志上发表的研究中,Logothetis实验室利用猕猴的多种神经活动记录手段,首次证明了脑干确实是通过PGO波短暂地调节了海马脑网络事件。两种在生理上不同类型的PGO波似乎依次发生,分别选择性地影响高频涟漪和低频θ波震荡事件。两种类型的PGO波与海马区域相反的动作电位场耦合相关,促使神经元群体在涟漪和θ波震荡时期出现高度神经发放同步行为。

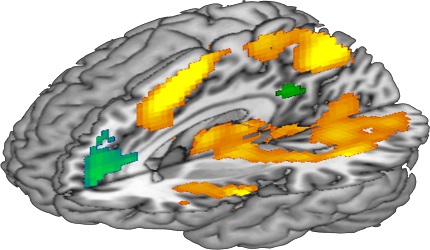

2020年10月24日,《Movement Disorders》期刊在线发表了题为《丘脑底核在新发帕金森病序列工作记忆中的作用》的研究论文。叶铮研究组与张英爽团队、周晓林研究组合作完成。 该研究揭示了丘脑底核在序列工作记忆中的调节作用,以及丘脑底核的异常激活与帕金森病序列工作记忆损伤的关系,提示下调丘脑底核的激活和上调丘脑底核与纹状体之间的功能连接可能是改善帕金森病患者序列工作记忆的潜在策略。

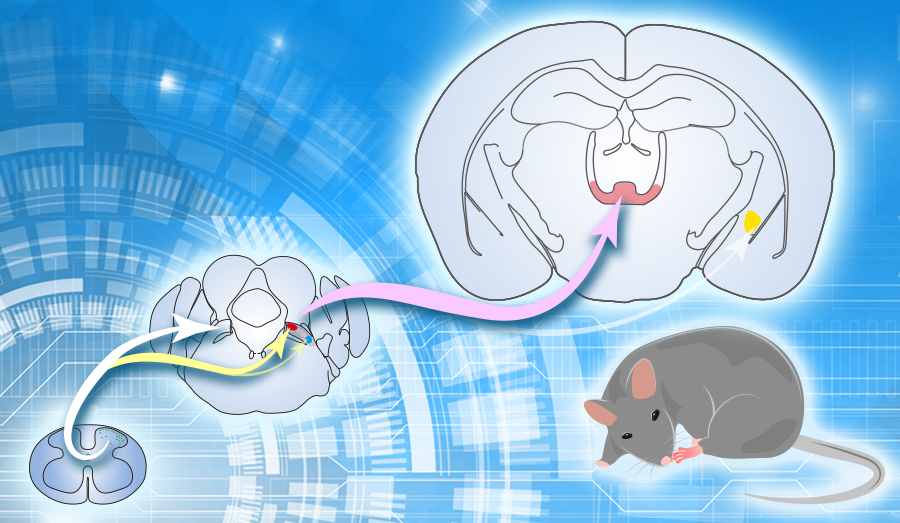

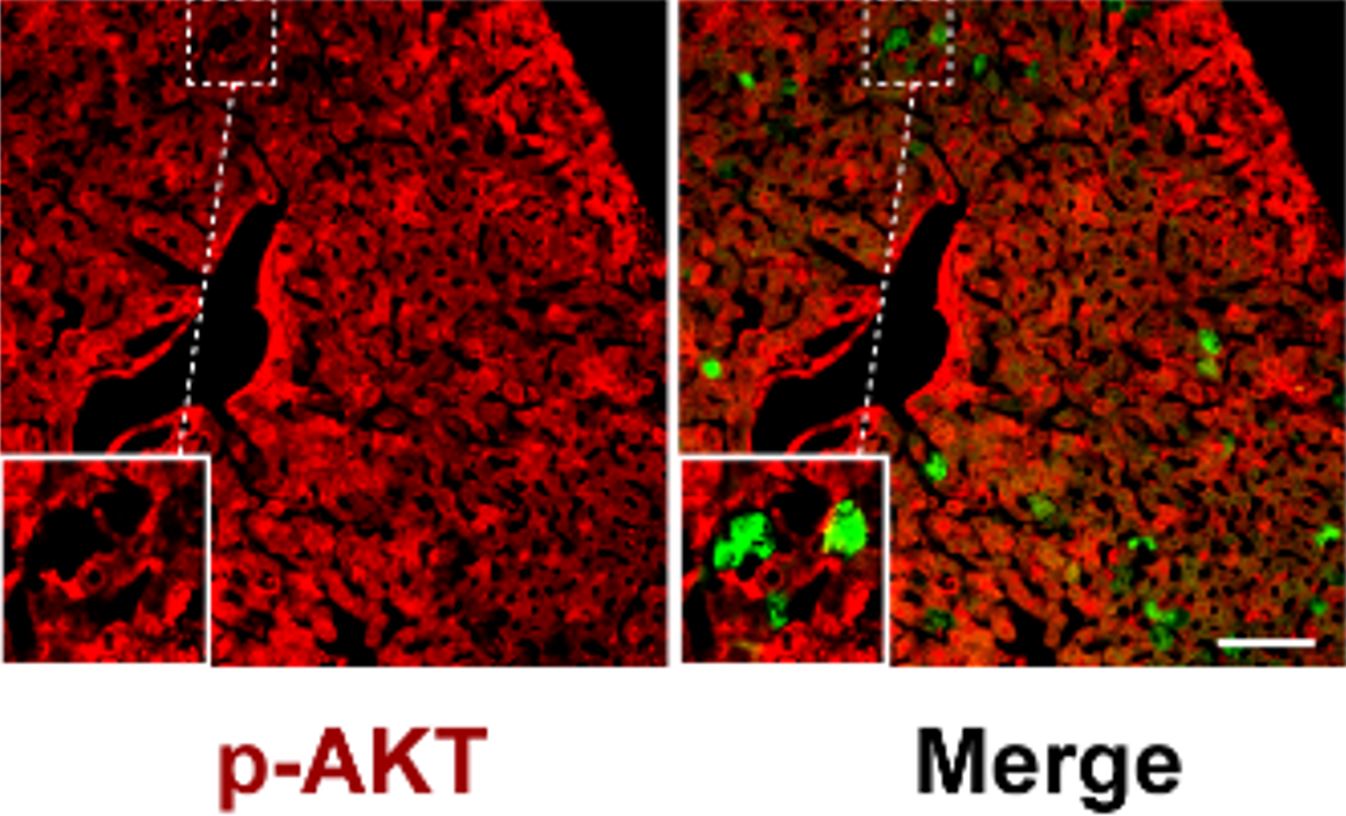

2020年9月22日,《Cell Stem Cell》期刊在线发表了题为《人干细胞来源的神经元修复环路重塑神经功能》的研究论文,该研究通过解析帕金森病模型鼠脑内移植的人多巴胺能神经元重构的神经环路,发现移植干细胞来源的神经细胞可以特异性修复成年脑内受损的黑质-纹状体环路,改善帕金森病模型动物的行为学障碍。该研究主要由中国科学院脑科学与智能卓越创新中心陈跃军研究员指导,与复旦大学附属儿科医院周文浩/熊曼研究组,美国威斯康辛大学张素春研究组合作完成。

2020年9月21日,《Neuron》在线发表题为《特异性感知与攻击行为相关的同物种雄性信息的下丘脑神经元》的研究论文,该研究由许晓鸿研究组完成。该研究利用钙信号记录、化学遗传操纵及脑片电生理等技术,解析了下丘脑腹侧乳头体前核通过整合嗅觉信息,特异性地编码同物种雄性信息,进而调控小鼠攻击行为的细胞及神经环路机制。

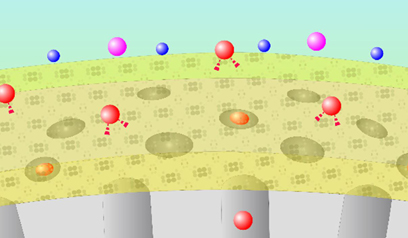

2020年9月4日2点,《Science》杂志发表了题为《Regulation of sleep homeostasis mediator adenosine by basal forebrain glutamatergic neurons》的研究论文,该研究由徐敏研究组与李毓龙研究组合作完成,利用新型遗传编码的腺苷探针,发现基底前脑区的谷氨酸能神经元对于睡眠压力的积累起着重要的调控作用,进一步揭示了睡眠稳态调控的神经环路机制,为探索睡眠障碍的治疗方法提供了重要参考。

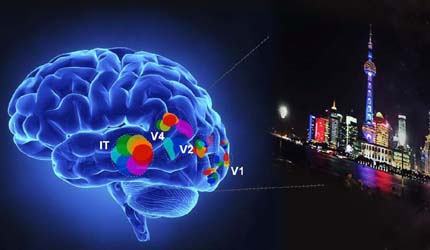

2020年8月26日,《Neuron》期刊在线发表了王伟研究组与唐世明实验室合作完成的科研成果。该研究利用内源性信号光学成像、双光子成像和电生理记录等手段,详细描绘了等级化的不同视觉脑区的色调图结构,揭示了认知颜色空间形成的神经机制。该研究的创新发现,不仅在于对这些色调图结构的详细描绘和研究,更是第一次定量检测了三个不同等级的视觉皮层的色调图(调色板)与我们主观认知的色调空间位置的匹配程度,而这种匹配程度,随着视觉皮层等级的提高而显著提升。

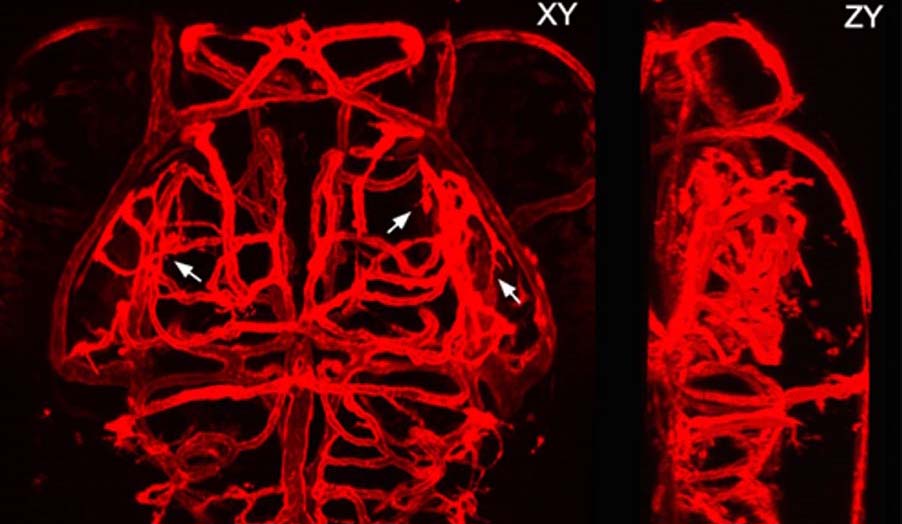

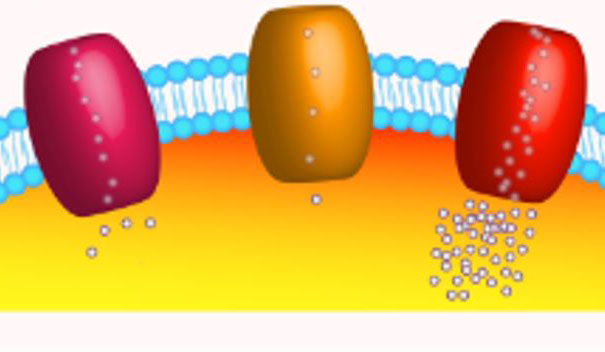

2020年8月21日,《Neuron》期刊在线发表了杜久林研究组题为《Piezo1通道介导的钙离子活动调控发育过程中大脑血管的路径选择》的研究论文。大脑发育过程中,血管的路径选择对脑血管三维网络的形成至关重要。该研究以斑马鱼为模型,发现了大脑血管内皮顶端细胞分支上机械敏感通道Piezo1介导的钙离子活动的频率高低决定了顶端细胞分支的收缩或伸长的命运,从而决定血管生长的路径选择和脑血管三维网络的形成模式。

2020年8月20日,龚能团队与梁智锋研究组在《Current Biology》期刊在线发表了题为《家庭中有婴儿促进狨猴利他行为》的合作研究。该研究通过新建一种客观评价狨猴利他行为的实验范式,结合清醒狨猴功能磁共振成像的方法,发现有婴儿的狨猴家庭中,狨猴父母的解救利他行为显著提高,而且婴儿叫声可以特异性激活狨猴父母相关的大脑皮层脑区。此研究提供了一个理想的研究家庭利他行为的非人灵长类动物模型,为进一步探索利他行为的神经机制提供了基础。

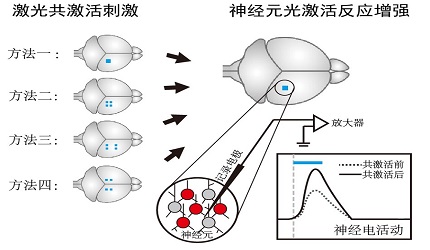

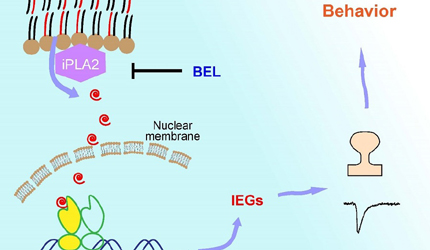

2020年8月3日,蒲慕明研究组在《Proceedings of the National Academy of Sciences》在线发表了题为《同步激活大量神经元细胞群引起全脑皮层神经元兴奋性增强》的研究文章。发现大量神经元群被重复激活会造成局部和全脑皮层神经元兴奋性增强的现象。这种增强效应需要大脑皮层同一区域或者不同区域的大量神经元被共同激活,还依赖于NMDA受体的活性,皮层-丘脑-皮层环路也可能对这种增强效果做出贡献。

2020年8月10日,《Nature Biotechnology》杂志在线发表了题为《共聚焦光场显微镜对小鼠和斑马鱼大脑快速体成像》的研究论文,该研究由王凯研究组完成。该研究发展了一种新型体成像技术:共聚焦光场显微镜,可以对活体动物深部脑组织中神经和血管网络进行快速大范围体成像。该技术不仅适用脑组织的成像,还可以根据所需成像的样品种类灵活调整分辨率、成像范围和速度,应用在其他厚组织的快速动态成像中。

2020年7月28日,《Cell Research》期刊在线发表了题为《第一极体移植介导的线粒体替换非人灵长类动物模型》的研究论文,该研究由孙强和刘真团队完成,首次在非人灵长类动物中,利用第一极体移植技术实现了卵母细胞的线粒体替换,为该技术在线粒体疾病治疗的临床应用提供了安全性和有效性评估的重要模型。

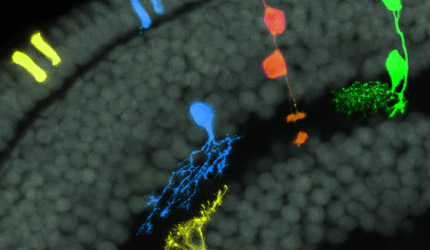

2020年7月23日, 国际学术期刊《Journal of Cell Biology》在线发表了题为《不同的谱系场景促使相同转录因子定向不同的视网膜神经元亚型》的研究论文,该研究由何杰研究组完成,通过揭示视网膜神经元产生的谱系规则,实现了谱系依赖的神经前体细胞重编程,为神经性致盲眼病(譬如:青光眼中的视网膜神经节细胞缺失;黄斑变性中的感光细胞丧失)的细胞治疗提供了新的思路。

2020年7月9日,《Neuron》杂志在线发表了题为《臂旁核将脊髓上行的痛觉信息直接传递到丘脑板内核而非杏仁核》的研究论文,该研究由孙衍刚研究组完成,阐明了痛觉相关信息长程传递和诱发保护性行为的细胞及神经环路机制。

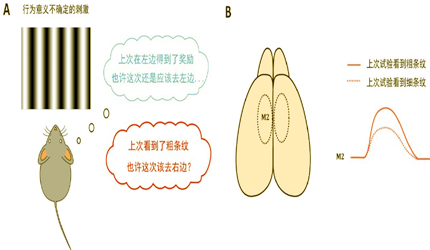

2020年6月24日,《eLife》期刊在线发表了题为《次级运动皮层在灵活视觉分类行为中参与适应性行动选择的控制》的研究论文。该研究发现,次级运动皮层的行动选择信息和感觉历史信息受到任务需求的动态调控,在灵活行为中具有重要作用。该研究由姚海珊研究组完成。

2020年6月17日,《American Journal of Psychiatry》期刊在线发表了王征研究组与赫然课题组合作完成的科研成果。该研究整合灵长类动物模型和临床精神疾病患者的功能磁共振影像数据,国际上首次设计猴-人跨物种的机器学习分析流程,利用从转基因猕猴模型上学习的特征构建临床精神疾病患者的分类器模型,进而深入解析人类自闭症和强迫症的神经环路机制。此研究为精神疾病的影像学精准诊断提供了新证据,开辟了利用非人灵长类模型服务精神疾病的临床应用需求的新途径。

2020年3月25日和2020年6月12日《PLOS Biology》和《Journal of Neuroscience》期刊分别在线发表了题为《早期视觉运动经验塑造视网膜方向选择性神经节细胞间的缝隙连接》和《早期视觉运动经验提高视网膜的运动方向编码能力》的研究论文,该研究由张翼凤研究组独立完成。这两项工作首次证明视网膜神经节细胞在发育早期具有相当程度的可塑性。

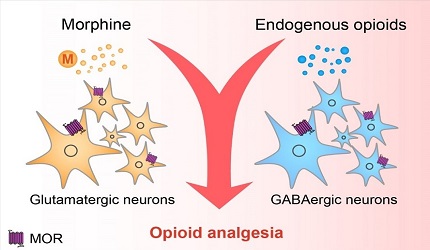

2020年6月10日,《eLife》期刊在线发表了孙衍刚研究组的科研成果,结合遗传学操控、药理学实验、光纤钙记录、行为学实验等技术手段,揭示了在炎症性疼痛中,外源性和内源性阿片分别通过作用于表达在谷氨酸能和γ-氨基丁酸(GABA)能神经元中的mu型阿片受体(MOR)发挥镇痛作用。该研究为解析阿片系统的功能、以及深入研究痛觉调控环路提供了全新的思路。

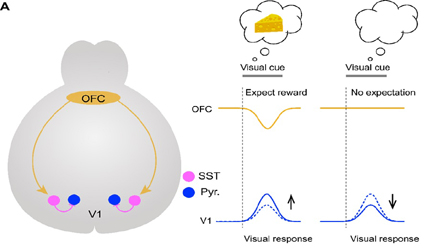

2020年6月3日,《Nature Communications》期刊在线发表了姚海珊研究组的科研成果,发现光遗传激活OFC投向V1的纤维能够降低V1神经元对视觉刺激的反应幅度,但不影响方位选择性。OFC向V1的投射能够调节V1神经元对奖励无关刺激的反应,通过改变刺激的显著性来易化视觉偶联学习。

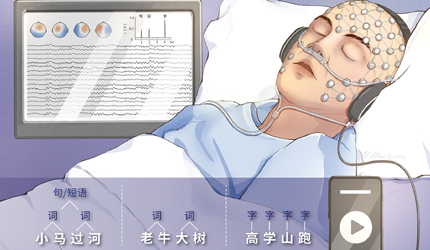

2020年5月25日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心王立平研究组与复旦大学附属华山医院神经外科毛颖/吴雪海团队在《Nature Neuroscience》期刊在线发表了题为《探索意识障碍患者层级语言加工》的合作研究论文。该研究针对意识障碍患者开展了语言加工相关神经表征的探索性研究,并将相关神经表征与机器学习方法相结合,成功实现了对患者意识状态的诊断和康复预测,为意识障碍患者的临床诊疗提供了新的参考。

2020年5月19日,《Cell Reports》期刊在线发表了于翔研究组的科研成果,该研究结合在体基因操纵(转基因小鼠、病毒注射和胚胎电转等)、药理学、荧光染料微注射、RNA测序、脑片电生理及行为学等实验,发现了大脑内游离DHA通过RXRA依赖的信号通路调节树突棘及功能性突触的发育,解析了DHA促进大脑发育和功能的新机制,给相关疾病的治疗提供了新思路。

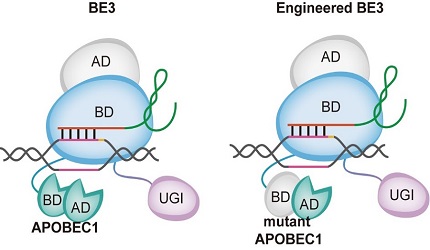

2020年5月18日,《Nature Methods》期刊在线发表了杨辉研究组、李亦学研究组和左二伟研究组合作完成的科研成果。该研究根据蛋白结构预测了脱氨酶ssDNA结合的重要氨基酸,在不影响催化活性的情况下,突变相应的氨基酸(APOBEC1上的ssDNA结构域相应氨基酸),从而得到了显著降低DNA脱靶的CBE突变体。YE1-BE3-FNLS是高精度、高活性单碱基编辑工具,显著降低了脱靶效应,提高了编辑效率,有望应用于遗传疾病基因治疗,推动基因编辑临床化应用。

2020年5月8日,《Nature Communications》期刊在线发表了刘中华教授课题组与刘静宇研究组合作完成的科研成果。该研究通过Nav1.7,Nav1.8,Nav1.9基因敲除小鼠模型,联合运用膜片钳,行为学技术进行分析发现,蜘蛛毒HpTx1抑制Nav1.7、激活 Nav1.9,但不影响 Nav1.8,进而可以恢复Nav1.7基因敲除小鼠痛觉。此研究首次揭示了背根神经节神经元中激活Nav1.9通道可以部分补偿Nav1.7功能缺失以及在动作电位的产生中三个通道之间关系,为进一步治疗Nav1.7相关的先天性无痛症提供了新的方向。

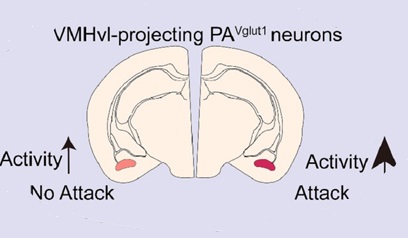

2020年4月21日,《Cell Reports》期刊在线发表了许晓鸿研究组的科研成果,通过病毒示踪结合脑片电生理记录,及早基因染色,光纤记录及化学遗传学操纵等技术方法,探索了后杏仁核到下丘脑腹内侧核的兴奋性投射在雄性小鼠攻击行为过程中的双向调控作用。之前的研究集中在皮层下结构到下丘脑腹内侧核投射对于小鼠攻击行为的调节作用,而该研究则以Vglut1为皮层结构的分子标记物,揭示了皮层结构对于下丘脑的门控调节功能,为深入研究皮层对皮层下结构和行为的调控作用提供了新的视角。

2020年4月18日,《Science Advances》期刊在线发表了题为《高灵敏和特异的纳米探针用于近红外钾离子成像》的研究论文,报道了中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室杜久林研究组、熊志奇研究组与中国科学院上海硅酸盐研究所施剑林、步文博研究组的一项合作研究。该研究开发了一种可用近红外光激发的钾离子荧光纳米探针,成功监测了斑马鱼和小鼠脑中伴随神经活动的钾离子浓度的动态变化。

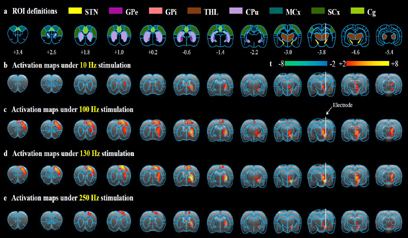

2020年4月14日,北京大学工学院生物医学工程系段小洁研究员研究组与中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心梁智锋研究组合作,研制了一种基于石墨烯纤维的高度兼容MRI的DBS刺激电极,在帕金森症大鼠模型上,实现了DBS下整脑范围内完整fMRI脑激活图谱的扫描,发现了DBS治疗帕金森症效果与不同脑区激活的关联关系。

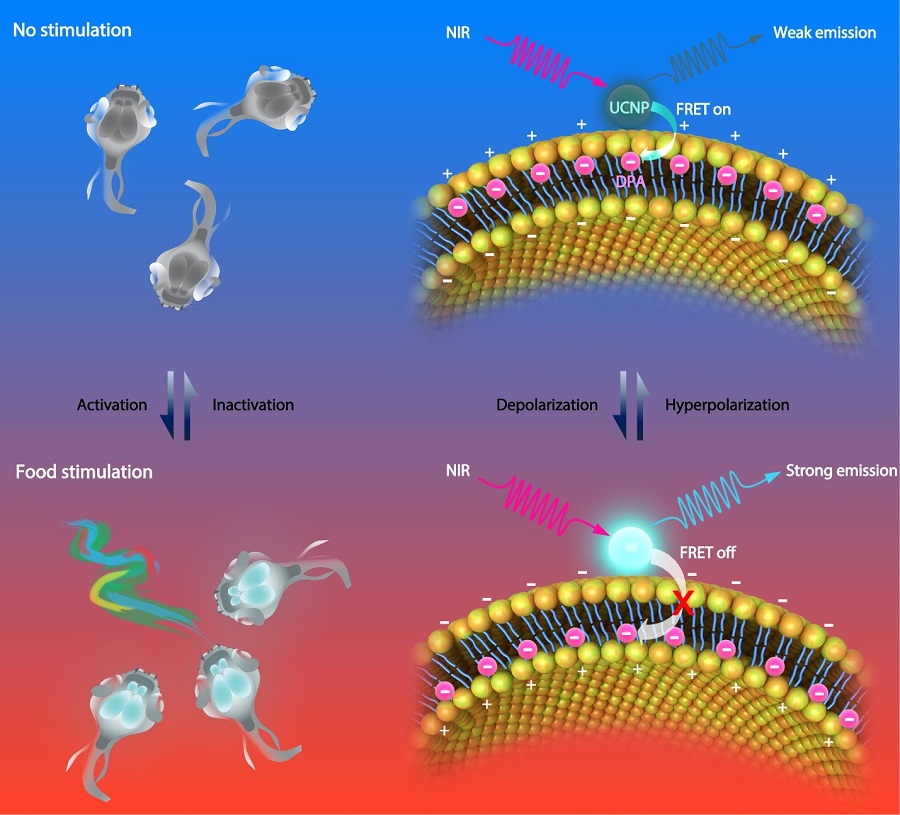

2020年4月8日,《Journal of the American Chemical Society》期刊在线发表了题为《近红外电压纳米探针用于实时监控小鼠和斑马鱼神经活动》的研究论文,报道了中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心杜久林研究组与中国科学院上海硅酸盐研究所施剑林、步文博研究组的一项合作研究成果。该研究开发了一种可用近红外光激发的电压荧光纳米探针,成功监测了斑马鱼和小鼠脑中神经元膜电位的动态变化。

2020年4月8日,《Cell》期刊在线发表了题为《通过CRISPR-CasRx介导的胶质细胞向神经元的转分化治疗神经性疾病》的研究论文,该研究由杨辉研究组完成。该项研究通过运用最新开发的RNA靶向CRISPR系统CasRx特异性地在视网膜穆勒胶质细胞中敲低Ptbp1基因的表达,首次在成体中实现了视神经节细胞的再生,并且恢复了永久性视力损伤模型小鼠的视力。同时,该研究还证明了这项技术可以非常高效且特异地将纹状体内的星形胶质细胞转分化成多巴胺神经元,并且基本消除了帕金森疾病的症状。

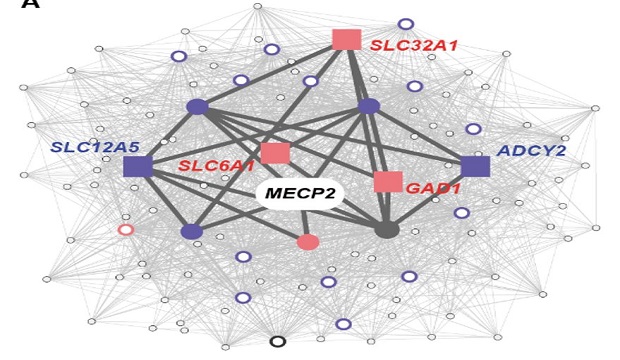

2020年4月8日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心王征研究组在《Journal of Neuroscience》发表研究论文,联合运用基因组学、行为学、多通道脑电以及功能磁共振成像技术对转基因猕猴系统性分析发现,MECP2基因过表达引起一连串生理事件变化包括GABA信号通路,β频段脑电信号同步性以及脑功能网络连接异常变化,并进一步展示转基因猕猴的脑功能网络异常与小部分临床自闭症患者的磁共振脑影像结果非常相似,为非人灵长类模型未来的转化应用奠定神经环路基础。

2020年3月,杨辉研究组在《Protein Cell》和《National Science Review》发表两篇研究论文,研究证实了CasRx系统在成体动物体内也具有靶向沉默RNA的活性,有效降低了肝脏中PCSK9的蛋白表达,以及小鼠血液中的胆固醇水平。同时,也探究了CasRx预防严重的眼部疾病——年龄相关性黄斑变性(AMD)的可能性,可以显著减少AMD小鼠模型中脉络膜新血管形成(CNV)的面积,验证了将RNA靶向的CRISPR系统用于治疗应用的潜力。

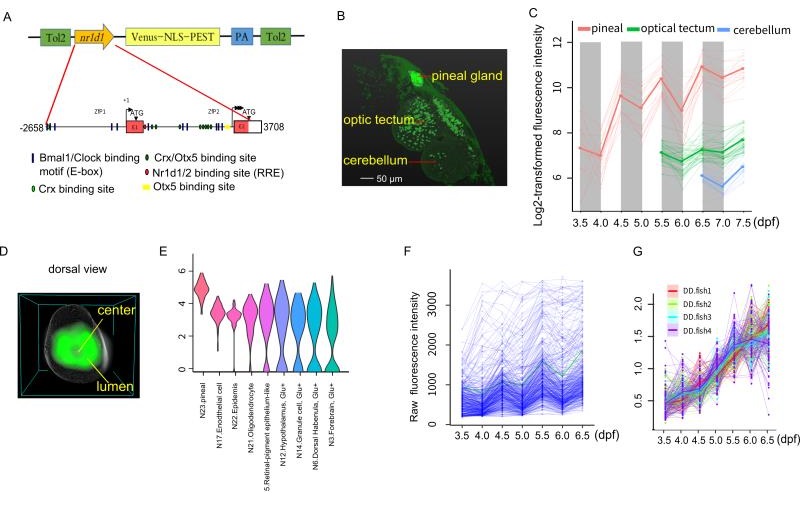

2020年3月14日,《PLOS Biology》期刊在线发表了题为《斑马鱼生物钟的活体单细胞成像》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心严军研究组、何杰研究组与安徽医科大学附属第一医院的李元海教授合作完成。该研究成功构建了可以活体实时观测斑马鱼单细胞节律的报告基因系统,并利用该系统研究了单细胞水平的生物钟在发育过程中是如何建立的,进而发现光照在斑马鱼的单细胞生物钟发育中的重要作用。

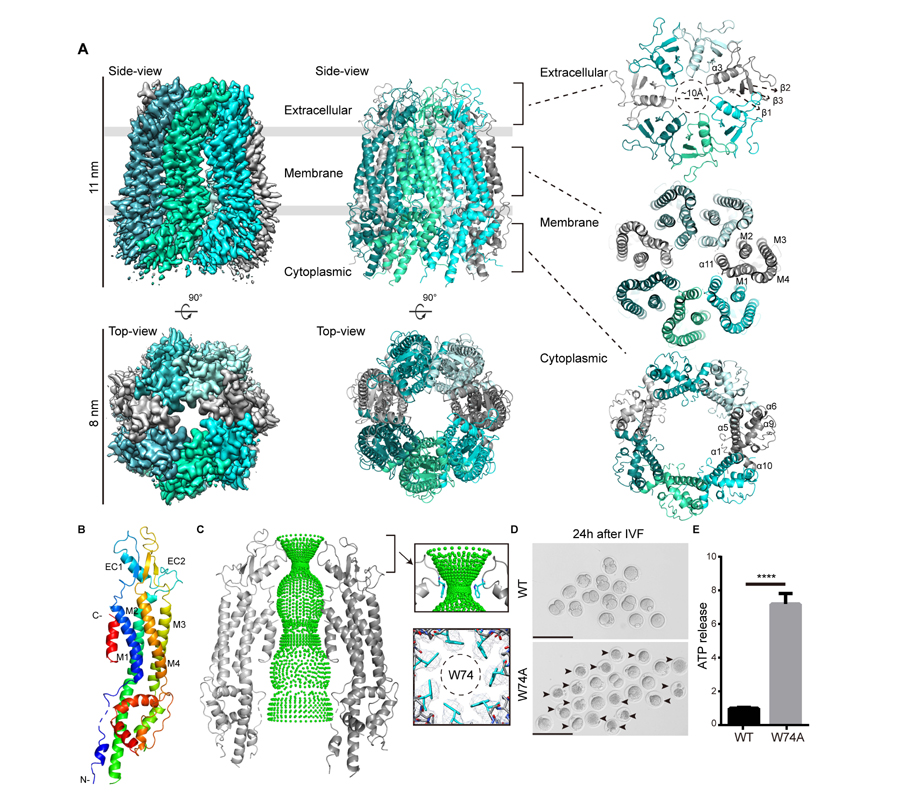

2020年3月12日,《Cell Research》期刊在线发表了题为《人源七聚体Pannexin 1通道的冷冻电镜结构》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心竺淑佳研究组与复旦大学生物医学研究院王磊课题组和中科院药物所余学奎课题组联合完成。在此研究中,竺淑佳研究组通过爪蟾卵母细胞的电生理实验,证实这些突变体可以激活Pannexin 1通道的活性。但因缺乏Pannexin通道蛋白的高分辨率三维结构,限制了这些突变体分子机制的解析及靶向药物的设计。

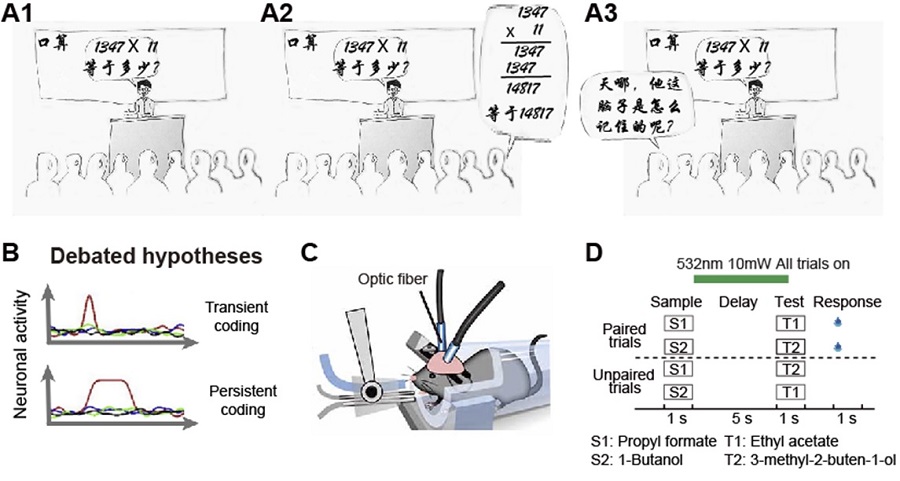

2020年3月5日,《Neuron》期刊在线发表了题为《无颗粒岛叶皮层瞬时性神经元活动调控学习新任务时的工作记忆存储》的研究论文。该研究由李澄宇研究组完成。该工作有力地论证了瞬时性神经元,而非持续性神经元,是负责在工作记忆的过程中存储信息的关键组分,即在当前实验条件下,大脑更倾向于通过瞬时性编码的神经机制在工作记忆中存储信息。

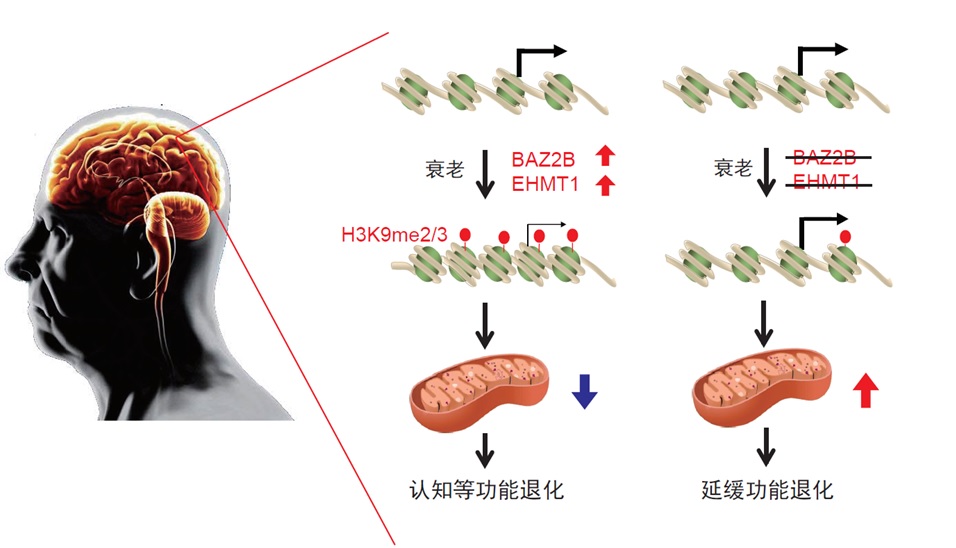

2020年2月27日凌晨,《Nature》期刊在线发表了题为《两个保守的表观遗传调控因子妨碍健康衰老》的研究论文,该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室蔡时青研究组与中国科学院上海巴斯德研究所江陆斌研究组合作完成。该研究结合多种模式动物,使用多种方法从不同层面解析衰老的调控机制,揭示了神经系统衰老的基因调控网络;阐明了BAZ2B在认知衰老中的作用,发现了BAZ2B这一全新的抗衰老靶点,为延缓大脑衰老提供新的理论依据和作用靶标。

2020年2月18日,《Nature Neuroscience》期刊在线发表了题为《小鼠视交叉上核基因表达的时空单细胞分析》的研究论文。该研究由严军研究组完成,该研究通过单细胞测序技术对小鼠昼夜节律中枢——视交叉上核进行了系统性的细胞分型,发现了新的神经元亚型,揭示了这些细胞亚型的基因表达在昼夜节律过程中和光照刺激下的差异,同时在单细胞水平完整重构了各亚型细胞的三维空间分布,为研究哺乳动物昼夜节律的神经机制奠定了重要的基础。

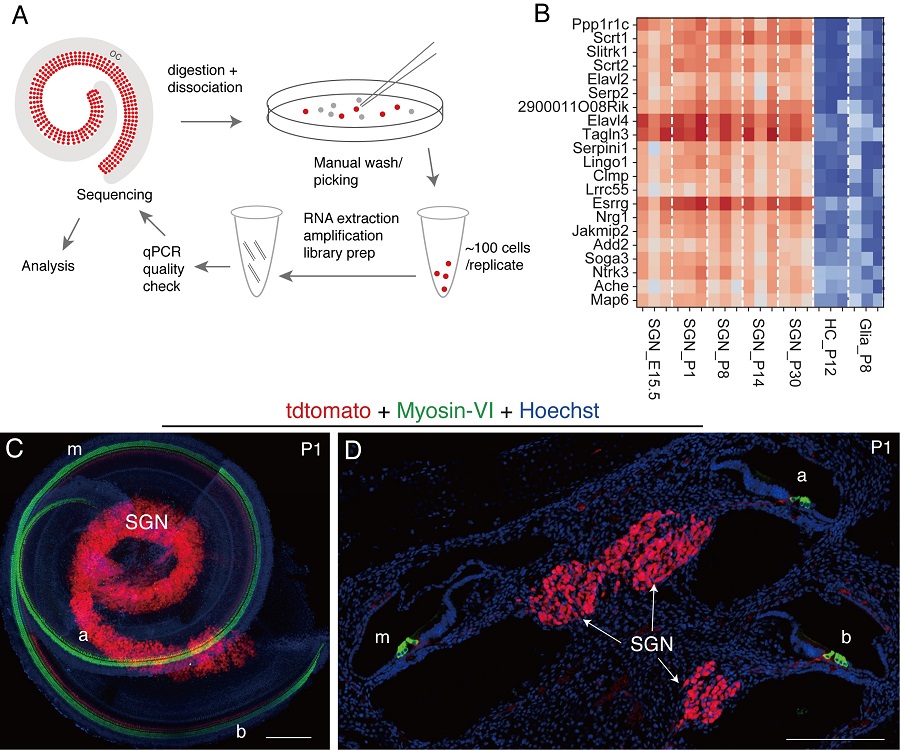

2020年1月23日,《eLife》期刊在线发表了中科院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室刘志勇研究组题为《耳蜗螺旋神经节在多个发育节点的深度转录组分析》的研究论文。 新构建的小鼠模型对听觉领域和脑神经科学领域(Scrt2和Celf4基因也在中枢系统高表达)的研究具有重要的应用价值。

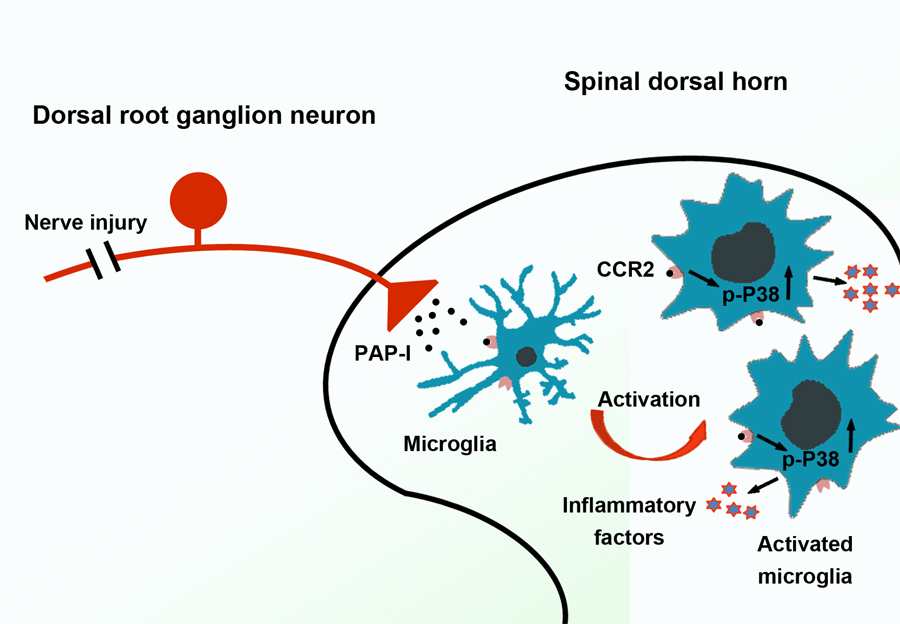

2020年1月8日,《Journal of Neuroscience》在线发表了题为“Nerve Injury-Induced Neuronal PAP-I Maintains Neuropathic Pain by Activating Spinal Microglia”的研究论文。该研究由张旭研究组和鲍岚研究组合作完成。研究团队发现,PAP-I在神经病理性痛模型大鼠背根神经节神经元中表达显著升高,提示PAP-I可能在慢性痛发生发展过程中发挥作用。