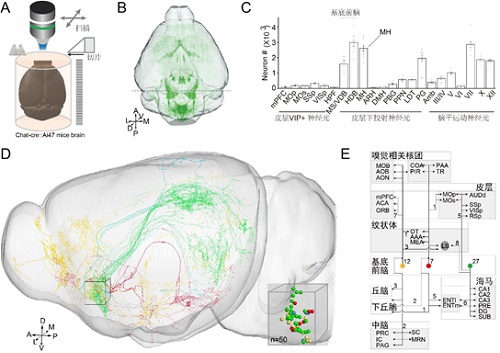

12月19日, 《美国科学院院报》 ( PNAS )在线发表了题为“乙酰胆碱能神经元全脑图谱和基底前脑胆碱能神经元介观投射组”的研究成果。该研究由华中科技大学骆清铭教授、龚辉教授领衔的VBN团队和中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室的仇子龙研究组合作完成。该研究基于VBN团队自主研发的全自动显微成像方法— —全脑定位系统( Brain-wide Positioning System , BPS ) ,在单细胞水平解析了全脑内胆碱能神经元的定位分布和基底前脑胆碱能神经元的精细形态结构及投射图谱。

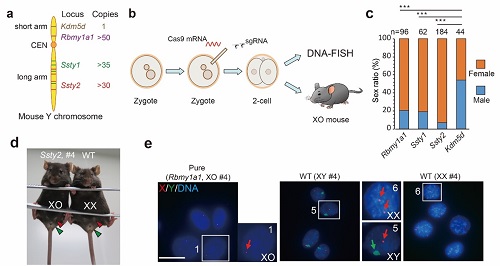

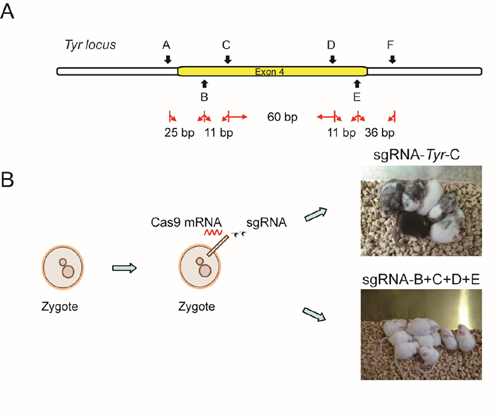

11月25日, 《基因组生物学》发表了题为《 CRISPR/Cas9介导的基因编辑技术敲除目标染色体》的研究论文,该研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室杨辉研究组与北京大学胡家志实验室合作完成。该研究介绍了CRISPR/Cas9技术的新型应用,即在细胞、胚胎或体内组织中,针对目标染色体进行多个DNA剪切,可以选择性消除单条染色体。CRISPR/Cas9介导的目标染色体消除为动物模型的建立以及非整倍体疾病的治疗提供了新的策略与方法。为了验证这个想法,研究人员首先证明应用CRISPR/Cas9介导的针对Y染色体的多位点DNA切割可以有效地将小鼠胚胎干细胞的Y染色消除。XO小鼠的DNA FISH结果。

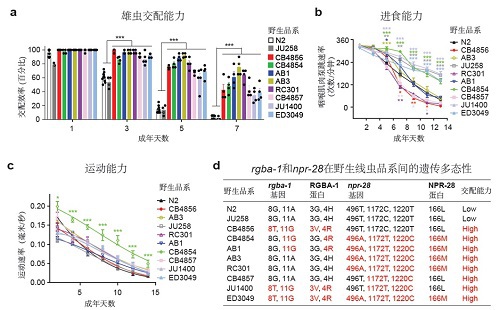

2017年11月9日, 《自然》 ( Nature )杂志以长篇研究论文( Article )形式发表了中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室蔡时青研究组题为《胶质细胞-神经元信号的遗传多态性调节衰老速度》的研究工作。通过进一步研究,他们发现一个全新的神经肽( RGBA-1 )及其受体( NPR-28 )编码基因上存在单核苷酸多态性( SNP ) ,这些遗传多态性导致了野生型线虫雄性交配等行为能力退化速度不同。图:神经肽介导的胶质细胞-神经元信号通路的遗传多态性调控衰老速度。E ,衰老速度调控机制的模式图。

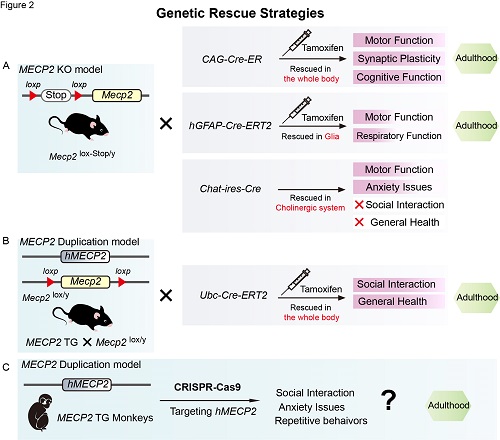

9月26日,国际著名学术期刊《 Current Opinion in Neurobiology 》发表了中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心仇子龙研究员题为“ Deciphering MECP2 - associated disorders : disrupted circuits and the hope for repair ”的应邀综述。仇子龙研究员在此综述中详述了与MECP2基因有关的自闭症与瑞特综合征从分子细胞水平到神经环路水平的研究进展,并总结了目前在小鼠模型中开展干预实验的研究成果,提示自闭症等疾病的行为缺陷很有可能在成年期通过干预神经环路活性而得到挽救。为今后的基础与临床工作提供了重要思路。

10月20日,国际学术期刊《 Cell Research 》在线发表了中科院神经所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室熊志奇研究组在小脑和运动障碍研究领域的一项重要成果。该研究的论文题目为《 PRRT2缺失造成小脑内的突触传递异常介导阵发性运动诱发性运动障碍》 ,系统地从分子、突触、细胞和神经环路水平解析了阵发性运动诱发性运动障碍( Paraxysmalkinesigenic dyskinesia , PKD )致病基因PRRT2在脑内的神经生物学作用及机制。为理解发作性运动障碍的发病机理和神经元突触囊泡转运的分子调控机制提供了新的认识。

由中国生理学会主办的"张锡钧基金委员会第十四届全国青年优秀生理学学术论文评选及交流会议暨第十二届全国青年生理学工作者学术会议”于2017.10.20 - 21日在江苏无锡顺利召开。来自中科院神经科学研究所、中国医学科学院基础医学研究所、北京大学、大连医科大学等多位教授、研究员和学生参加了此次会议。其中,来自我所杜久林研究组的张白冰博士和张荣伟博士分别获得本次张锡钧基金会优秀论文奖二等奖和三等级。

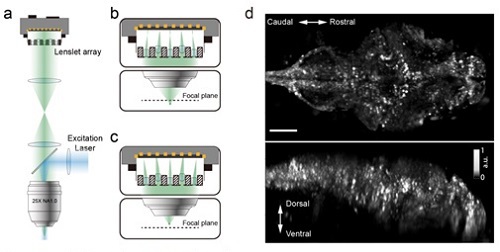

9月20日, 《 eLife 》期刊在线发表了题为《自由行为下幼年斑马鱼快速全脑神经活动成像》的研究论文,该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心王凯研究组(神经科学研究所)与温泉研究组(中国科学技术大学微尺度国家实验室)合作完成。研究团队将该成像技术与一套快速三维追踪系统结合,成功实现了对自由行为下的幼年斑马鱼进行快速全脑神经元活动记录,并首次捕捉到斑马鱼幼鱼在捕食行为下高时空分辨率的全脑神经活动。该研究打破了了长久以来神经科学领域只能对头部固定的活体斑马鱼进行全脑功能神经活动研究这一局限,为研究斑马鱼幼鱼的感知运动神经环路提供了一种强有力的工具。

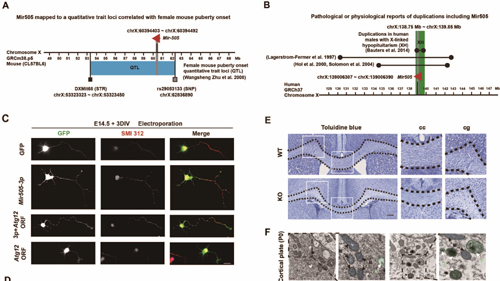

8月19日,国际细胞自噬领域的核心期刊《自噬》在线发表了题为《 Mir505-3 p通过调控Atg12及自噬通路以影响神经元轴突发育》的研究论文。该研究由东华大学化工生物学院周宇荀团队与中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心仇子龙研究组合作完成。该研究利用CRISPR/Cas9系统构建了Mir505基因敲除小鼠,结合胚胎电转技术和透射电镜技术,报道了Mir505-3 p基因通过靶向抑制自噬相关基因Atg12 ,负向调控自噬通路并促进神经元轴突发育的新功能。该研究提供了自噬对神经发育调控作用的新证据。

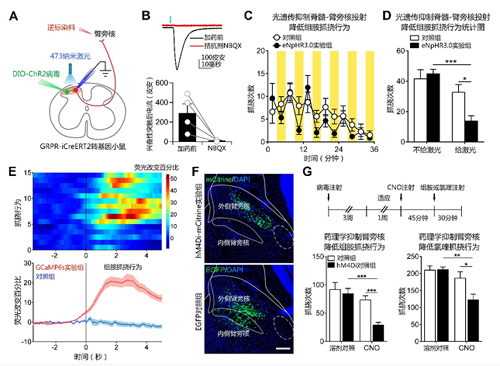

8月18日, 《科学》杂志在线发表了中国科学院神经科学研究所、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室孙衍刚研究组题为《痒觉的中枢环路》的研究论文。为解决这一核心问题,孙衍刚研究组研究了脊髓水平的痒觉细胞是如何将痒觉信息传递到大脑的。由于臂旁核在痒觉信息处理过程中被激活,他们推测,脊髓水平这些GRPR阳性的神经元可能通过与一类直接投射到臂旁核的神经元形成突触联系,从而间接地将痒觉信息传递到大脑。图2痒觉信息从脊髓到大脑传递通路示意图。脊髓中介导痒觉信息的GRPR神经元通过兴奋性突触将痒觉信息传递给脊髓投射神经元,再由这些兴奋性投射神经元传递到臂旁核脑区。

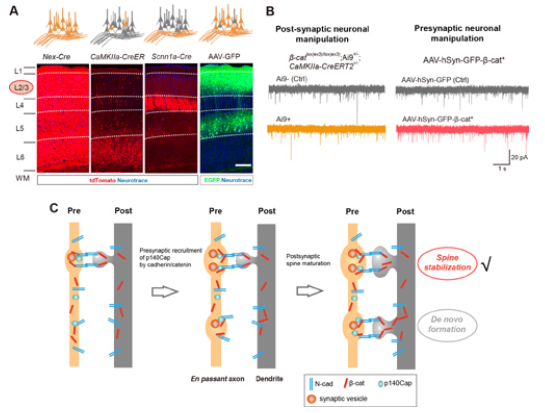

6月21日, 《神经元》期刊在线发表了中科院神经科学研究所、中科院脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室于翔研究组题为《突触前位点的Cadherin/Catenin/p140Cap复合物在稳定皮层树突棘和功能性突触中的重要功能》的研究性论文。盘扣右边(突触后)的纽扣必须被左边(突触前)伸出的盘绳扣住才能使纽扣寄上,盘扣的不对称性反映了突触成熟过程中突触前位点的cadherin/catenin复合物以一种主动的作用通过跨突触的方式锚定突触后位点的cadherin/catenin复合物,从而介导突触的成熟。

6月6日, 《细胞研究》在线发表了一项成果,应用改进的“ C-CRISPR ”技术可以获得单基因或多基因功能完全敲除的小鼠及猴。这项研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心的杨辉研究组、熊志奇研究组以及神经所苏州非人灵长类研究平台孙强团队合作完成。该研究通过将多个针对基因外显子的连续指导RNA ( sgRNA )注射到受精卵中,可以高通量制作各种基因完全敲除小鼠并用于表型分析,并快速制作基因敲除猴模型。D . MII卵子单精子注射发育到原核期受精卵,随后注射Cas9 mRNA合并多个毗邻的sgRNA 。

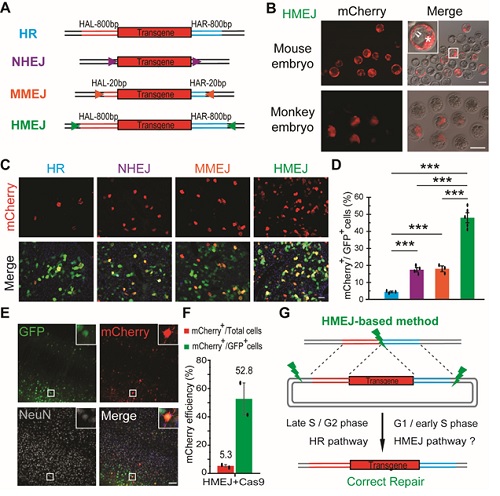

5月19日, 《细胞研究》期刊在线发表了题为《运用CRISPR/Cas9技术实现以同源臂介导的末端接合为基础的靶向整合》的研究论文,该研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心杨辉研究组,基因编辑平台施霖宇团队与苏州非人灵长类研究平台孙强团队合作完成。该研究设计了一种以同源臂介导的末端接合( Homology-Mediated End Joining , HMEJ )为基础的基因敲入策略,它在很多种系统(体外培养的细胞、动物胚胎和体内组织)中比现有的基因敲入策略的效率都要高。基于更高效的编辑效率和更好的精确度, HMEJ介导的基因敲入方法为一系列应用,包括基因编辑动物模型的建立、疾病的靶向基因治疗等提供了非常大的应用前景。

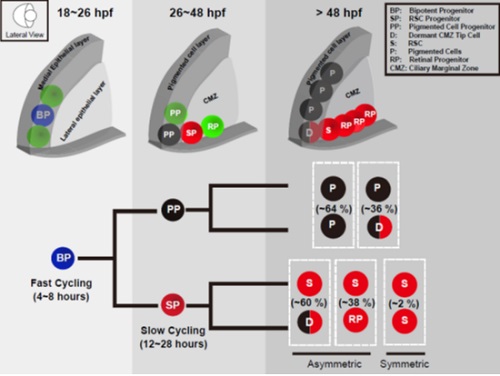

5月2日, 《 Journal of Cell Biology 》期刊在线发表了题为《视网膜成体干细胞胚胎起源双潜能细胞》的研究论文,该研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心何杰研究组完成。该研究采用基于彩虹鱼克隆分析,在单细胞水平上揭示了视网膜干细胞在视网膜睫状边缘区的准确定位。此项工作发现了视网膜干细胞发育的细胞谱系基础,为进一步的视网膜干细胞发育的分子机制,最终实现视网膜干细胞微环境的体外重建提供重要的实验依据。

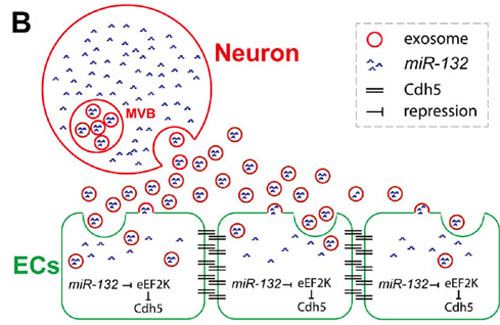

4月21日, 《细胞研究》期刊在线发表了中科院神经科学研究所、中科院脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室杜久林研究组题为《神经元通过释放含有miR-132的外泌体调节脑部血管完整性》的研究论文。该研究发现,神经元通过释放外泌体向脑血管内皮细胞中运输神经元高表达的miR-132 ,进而通过靶向eef2k维持VE-cadherin的高表达,从而起到调节脑血管完整性的作用。该工作揭示了神经元调节脑血管发育的新机制,并首次发现了外泌体介导的这种神经-血管调节方式。

解析大脑的奥秘一直是人类的梦想。神经科学研究所暑期学校将于2017年7月17日开学,为期两周( 7月17日- 28日) ,共招生60人。招生面向大学本科的生命科学、医学、数学、物理、计算机、自动化、电子等专业的。三年级对神经科学感兴趣的学生。目的是提高大学生对神经科学的认识与兴趣,并吸引优秀的大学生加入探索大脑奥秘的行列中,到神经所攻读博士学位。课程内容:神经科学的历史与展望、分子与发育神经生物学、神经细胞的电特质、神经系统疾病、行为的神经环路基础、感觉系统、感情的神经环路基础、脑认知及智能技术等内容。

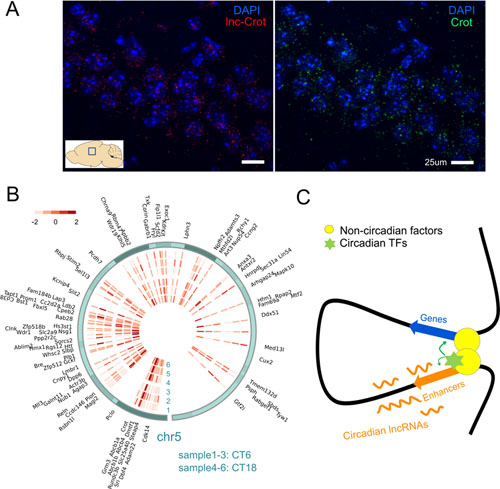

3月8日, 《 Nucleic Acids Research 》期刊在线发表了中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、中科院神经科学研究所严军研究组题为“ A class of circadian long non-coding RNAs mark enhancers modulating long-range circadian gene regulation ”的论文。该项研究揭示了一类节律表达的长非编码RNA ( lncRNA )标记了基因组上可以介导长程染色质相互作用的增强子,并通过这种相互作用调节了节律基因的表达。工作模型示意图,展示节律lncRNA所标记的增强子通过长程相互作用,介导结合在其上的节律转录因子的功能来发挥节律调控功能。

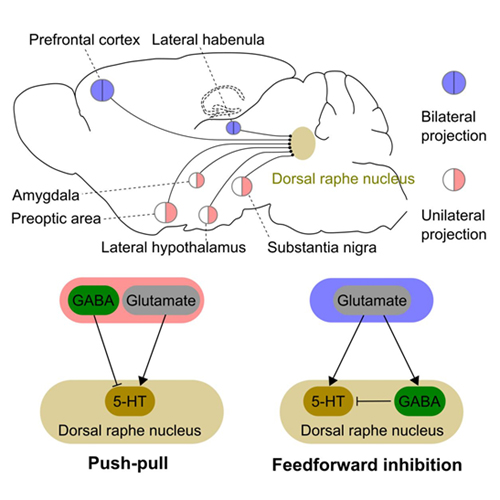

3月21日, 《 Cell Reports 》期刊在线发表了中国科学院神经科学研究所、中科院脑科学与智能技术卓越中心、神经科学国家重点实验室孙衍刚研究组题为《长程投射调控背侧中缝核5 -羟色胺能神经元兴奋性环路的结构》的研究论文( Cell Reports 18:3018-3032 ) 。该研究阐明了5 -羟色胺能神经元长程突触输入的环路组织规律,为深入研究5 -羟色胺系统异常相关的精神类疾病提供了新的视角。下图,功能性的长程投射调节5 -羟色胺能神经元的两种主要模式: (左)推拉机制- -同一脑区向单个5 -羟色胺能神经元同时提供兴奋和抑制性输入,前馈抑制- -直接的兴奋性输入通过激活GABA能神经元提供间接的前馈抑制。

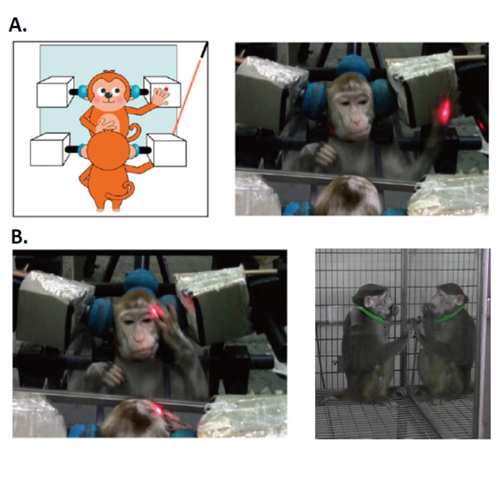

中科院神经科学研究所仇子龙研究组与孙强研究团队合作的科研成果“构建出世界上首个非人灵长类自闭症模型”成功入选2016年度“中国科学十大进展” , 2月20日,科技部在北京召开新闻发布会并颁奖。该评选活动由科技部高技术研究发展中心会同《中国基础科学》编辑部、 《科技导报》编辑部、 《中国科学院院刊》编辑部、 《中国科学基金》编辑部、 《科学通报》编辑部共同举办。该评选活动从2005年开始,已经连续开展12年。

2月13日, 《美国科学院院刊》 ( PNAS )在线发表了题为《经过镜前视觉-本体位置偶联训练的恒河猴自发的表现出镜像自我识别的能力》的研究论文,该研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心非人灵长类研究平台的龚能博士团队与蒲慕明研究员合作完成。该研究通过设计了一种新的视觉-本体位置偶联训练方法,发现经过训练的恒河猴自发的表现出镜像自我识别的能力。该研究发现当恒河猴通过训练学会使用镜子(即明白镜子内外的位置对应关系)后,自发的通过了镜像“标记测试”并表现出了各种照镜子的行为。恒河猴镜像自我识别能力。

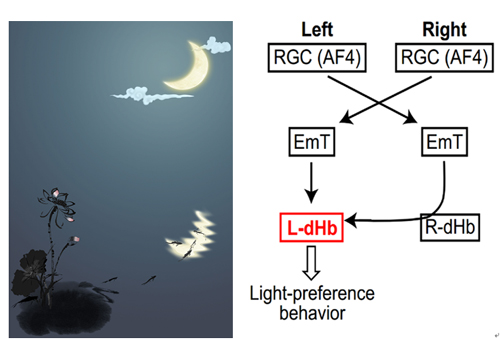

2月9日, 《神经元》期刊在线发表了中科院神经科学研究所、中科院脑科学与智能技术卓越中心、神经科学国家重点实验室杜久林研究组题为《左侧缰核通过一条非对称性视觉通路介导斑马鱼光偏好行为》的研究论文,并配以" Video Abstract "形式进行重点推荐。光偏好行为是动物界中普遍存在的一种本能行为,对于动物生存至关重要。该研究发现,通过视网膜神经节细胞和隆凸丘脑组成的非对称性视觉通路,左边背侧缰核介导了斑马鱼的光偏好行为。该工作揭示了缰核介导光偏好行为的新功能,并首次在脊椎动物中发现了光偏好行为的神经环路机制。

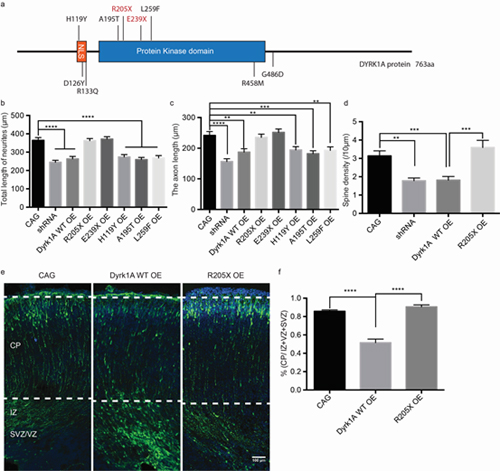

2月7日国际精神疾病研究领域的权威期刊《分子精神病学》在线发表了题为《孤独症相关的Dyrk1a无义突变影响神经元树突、树突棘生长及皮层发育》的研究论文。该研究首先在自闭症病人中筛查到DYRK1A基因的9个错义突变,其次通过构建突变型Dyrk1a并对其在细胞生长、皮层发育等过程中的功能作进一步研究,发现Dyrk1a在神经发育过程中扮演了重要角色,并且与自闭症相关关的两个无义突变( R205X 、 E239X )导致了DYRK1A蛋白的功能缺失。此研究首次对DYRK1A这一重要自闭症候选基因的相关突变进行神经发育相关的功能研究,为深入研究DYRK1A基因功能及探索自闭症的致病分子细胞机理提供了重要基础。

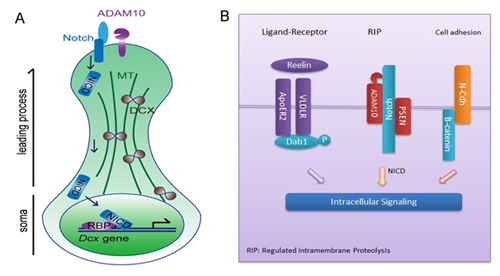

2月3日, 《 Cerebral Cortex 》 ( 《大脑皮层》 )在线发表了神经所熊志奇研究组题为《 ADAM10触发的NICD释放调控微管稳定性和皮层神经元放射状迁移》的研究论文。该研究采用胚胎电转、基因敲除小鼠模型以及分子生化等方法,揭示了ADAM10介导的Notch剪切在调控胚胎发育过程中皮层神经元迁移中的重要作用,拓展了迁移调控的新型分子机制。受调控的膜剪切( RIP )作为一种新的转导机制,和配体-受体结合模式,以及细胞粘连分子互作机制协同,为迁移的神经元提供多维策略,进而在感知外界信号和控制内部分子机器上实现精细的调节。

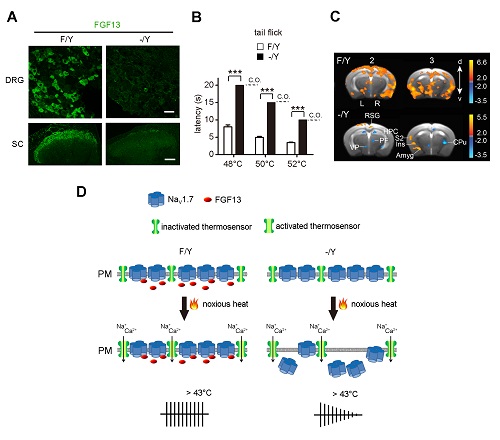

2月2日,国际著名学术期刊《 Neuron 》 ( 《神经元》 )在线发表了题为《成纤维细胞生长因子13作用于钠通道1.7调控热痛》的研究论文,该论文随后将以封面论文形式印刷发表。该研究揭示了伤害性热刺激引起疼痛的关键调控机制,由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心张旭研究组完成。研究团队制备了在背根节伤害性感觉神经元中特异性地敲除FGF13基因的小鼠,发现这些FGF13缺失小鼠选择性地完全失去对伤害性热刺激(大于43oC )的反应(图B ) ,而对伤害性机械性刺激等感觉保持正常。

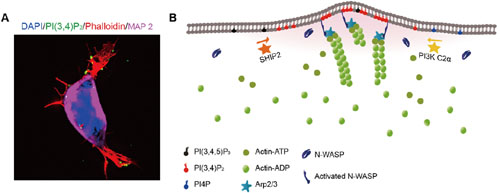

1月20日, 《细胞研究》期刊在线发表了中科院神经所于翔研究组题为《 3 , 4二磷酸磷脂酰肌醇通过调控微丝聚集体介导神经突形成与树突形态发生》的研究论文。该研究发现神经突从微丝聚集体处起始,且3 , 4二磷酸磷脂酰肌醇是介导微丝聚集体形成的关键膜信号分子。神经元突起形成的分子机制: SHIP2和PI3KC 2α协同催化PI ( 3 , P2的聚集,进而通过N-WASP和Arp2 / 3调控微丝聚集体的形成,从而介导神经突的伸出。

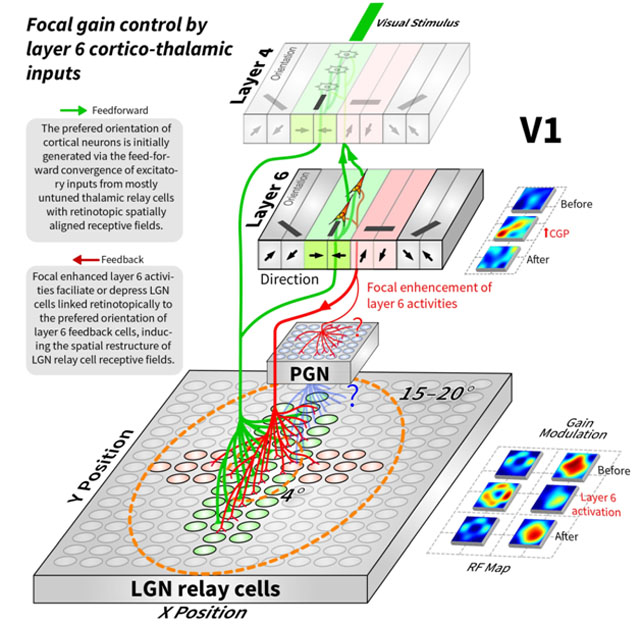

大脑的一个显着特征—以视觉系统为例—是来自外界的感觉刺激的获取以及认知的产生是由大脑皮层内相互平行的上行投射与下行反馈神经系统共同完成的。2016年12月17日《 Cerebral Cortex 》期刊在线发表了中科院神经科学研究所、神经科学国家重点实验室以及脑科学与智能技术卓越创新中心王伟研究组题为《视皮层反馈对丘脑外膝体神经元感受野反应特性的局部增益调节》的研究论文。该研究采用在体神经电生理和神经药理学实验方法,探索初级视皮层第6层反馈神经元是如何通过调制丘脑外膝体神经元感受野的空间反应特性,从而调制视觉信号在丘脑外侧膝状体和初级视皮层神经环路中的信息加工和处理。

1月11日, 《神经科学杂志》在线发表了中科院神经科学研究所王伟研究组题为《亮暗光斑视觉后像的不对称性与皮层下ON和OFF通路间的不对称性平行关系》的研究论文。视觉后像( Afterimage )是指较长时间注视视觉刺激后,当刺激消失或把目光及注视点移开到单色均一背景下如白帆布或白墙,人们常看到短暂并逐渐减弱的,与原视觉刺激极性相反的视觉图像残留的现象,故而称为后像(图。视觉后像有正的或负的两种,是一种正常的视觉生理现象,也是探索视觉脑机制的一个重要窗口。图二注: A . ON细胞对亮光斑刺激有强的偏好反应,并且对暗光斑刺激的撤除有强的偏好反应。

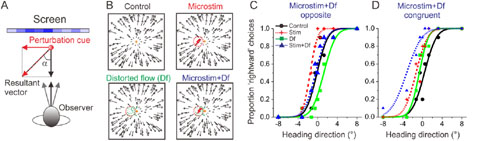

2017年1月5日,中国科学院神经科学研究所顾勇研究组在《 Cerebral Cortex 》期刊在线发表了题为《猕猴中颞叶脑区的运动信号贡献于自身运动方向感知的因果证据》的研究论文。该研究结合心理物理实验、清醒猕猴胞外电生理记录以及微电流刺激技术,研究中颞叶皮层在猕猴进行光流模拟运动的方向辨别任务中的反应,并对该反应进行操控和干预,发现猕猴中颞叶脑区在光流刺激中能产生明显的运动信号,而且该信号可被下游脑区加权整合。值得一提的是,中颞叶脑区的神经元产生的运动信号被读取的权重与该神经元所受到的周围抑制程度显著相关。

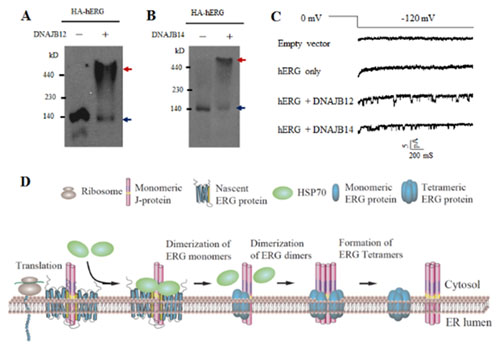

1月5日, 《分子细胞》 ( Molecular Cell )杂志发表了中科院神经所、神经科学国家重点实验室以及脑科学与智能技术卓越创新中心蔡时青研究组题为“钾离子通道四聚化组装需要内质网伴侣分子参与”的研究论文。该研究揭示了钾离子通道结构与功能形成的分子机制,为离子通道相关疾病机制和干预研究提供了新的线索。这些伴侣分子以四聚体和二聚体形式存在,解聚的伴侣分子仍然保留了稳定离子通道新生蛋白的功能,但不能促进离子通道亚基组装。共表达DNAJB12或DNAJB14可以促进hERG在体外脂质体上形成有功能的离子通道。模式图:定位在内质网上伴侣分子促进ERG家族钾离子通道四聚化组装。