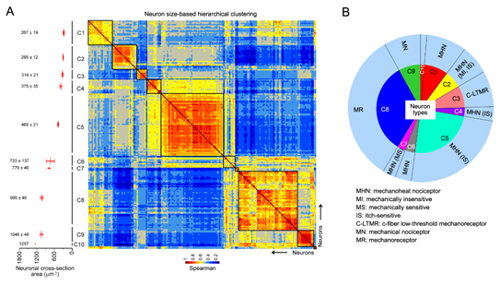

12月22日的《 Cell Research 》杂志在线报道,通过高覆盖的单细胞测序和以神经元大小为参考的层次聚类,可对小鼠背根神经节初级感觉神经元进行分类,又通过全细胞膜片钳在体记录结合单细胞PCR方法可检测各类初级感觉神经元对外周皮肤刺激的反应。该工作首次通过高覆盖的单细胞测序对初级感觉神经元进行了重新分类,并且建立了基因表达与在体功能的相互关系。初级感觉神经元大细胞可以分成4类,包括表达神经外营养蛋白1 ( Neurexophilin-1 , Nxph1 )的机械热伤害性感受器和表达脑组织特异性血管生成抑制剂1相关蛋白2样蛋白1 ( BAI1 - associated protein 2 - like 1 , Baiap2l1 )的机械伤害性感受器。

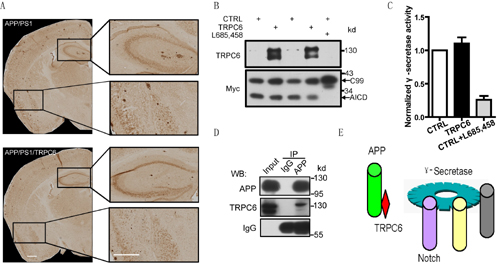

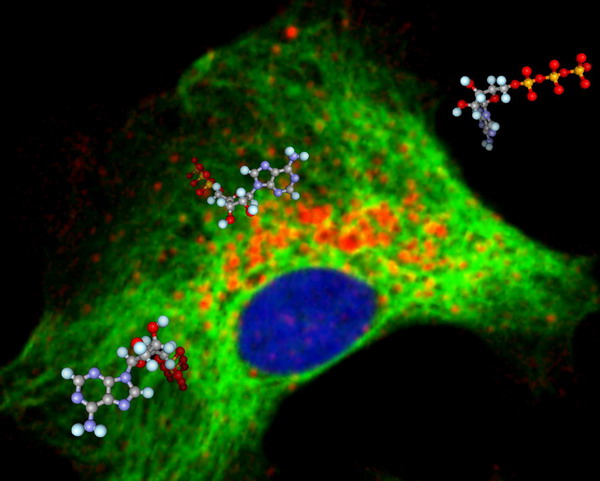

11月19日, Nature Communications期刊在线发表了中科院上海生命科学研究院神经科学研究所神经信号转导实验室的研究论文: “ TRPC6 specifically interacts with APP to inhibit its cleavage by γ - secretase and reduce A β production ” 。该研究发现TRPC6阻碍底物APP与γ分泌酶的结合,特异抑制β淀粉样蛋白( A β )的形成,这为减少A β产生进而治疗阿尔海默症( AD )提供了新的思路。然而现有抑制剂在阻断γ分泌酶切割APP的同时,也阻断了其切割其他底物,故γ分泌酶抑制剂的临床试验产生非常严重的毒副作用。TRPC6不抑制γ分泌酶的整体活性,不影响Notch , E - / N-Cadherin等γ分泌酶切割其他底物。

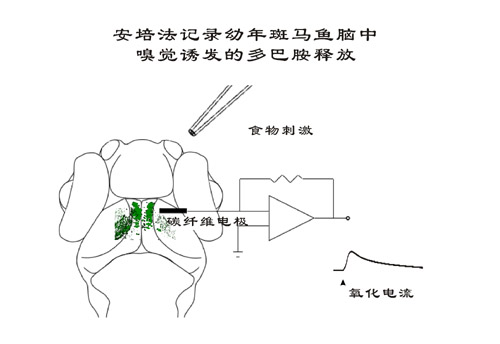

11月18日的《神经科学杂志》报道,在小巧透明的幼年斑马鱼上,奖赏性嗅觉刺激诱发脑中多巴胺的释放,所释放的多巴胺可以用电化学方法实时记录并能追溯其上游的神经环路。这是首次在清醒的小动物脑中记录到感觉刺激引起的多巴胺释放。对其上游环路的追踪展示了斑马鱼上,电化学记录方法在阐明多巴胺能神经调质系统环路机制中的诱人潜力。在幼年斑马鱼的鼻孔处施加食物刺激,用碳纤维电极在其视顶盖纤维区进行记录。顶盖前区的多巴胺能神经元(绿色)被食物刺激激活,释放多巴胺到视顶盖区,使得碳纤维电极记录到多巴胺的氧化电流。

9月20日至23日,第六届亚大神经科学联合会学术会暨中国神经科学学会第十一届全国学术会议在浙江桐乡召开。获得赛诺菲优秀墙报奖。

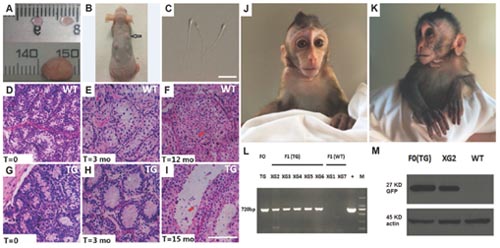

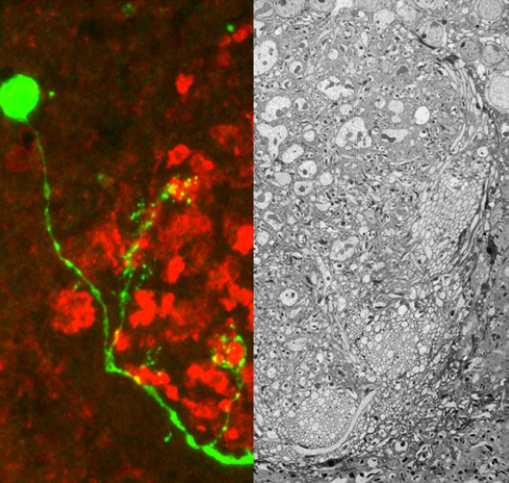

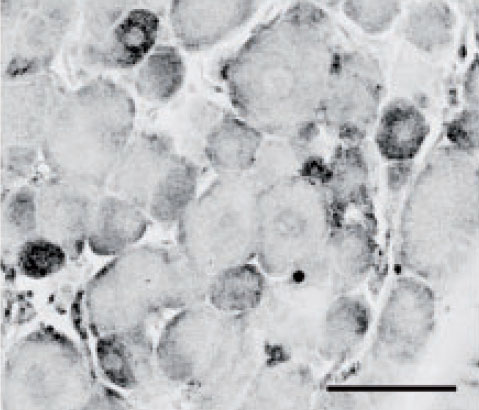

9月15日, Cell Research期刊在线发表了中科院上海生命科学研究院神经科学研究所灵长类研究平台的研究论文: “ Generation of macaques with sperm derived from juvenile monkey testicular xenografts ” 。该研究通过精巢移植实现了食蟹猴精巢提早成熟,并利用移植精巢组织内生成的精子成功获得了健康的食蟹猴后代。神经所灵长类研究平台科研人员利用野生型食蟹猴( 14月龄)和前期构建的MeCP2转基因食蟹猴( 27月龄)作为精巢供体,将其精巢组织移植到去势的裸鼠背部。图注: A ,移植前精巢组织块和移植10个月后组织块。裸鼠背部移植的食蟹猴精巢组织。D-F ,野生型食蟹猴精巢移植组织块不同移植时间点组织切片染色图。

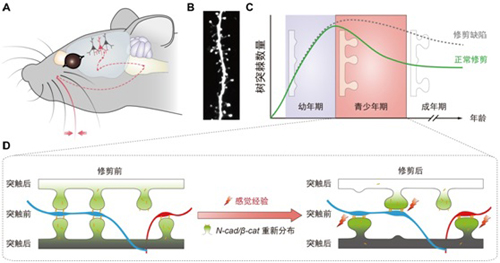

2015年8月7日, 《细胞》期刊在线发表了中科院上海生命科学研究院神经科学研究所于翔研究组题为《树突棘的协同修剪与成熟由树突棘间对Cadherin/catenin复合物的竞争所介导》的研究论文。该研究发现相邻树突棘之间对cadherin/catenin复合物的竞争决定了它们在树突棘修剪过程中的不同命运— —胜者更加成熟与强壮、败者则被修剪?— —从而揭示了发育过程中神经环路精确化的新机制和重要规律。而失去该复合物的树突棘则被修剪。

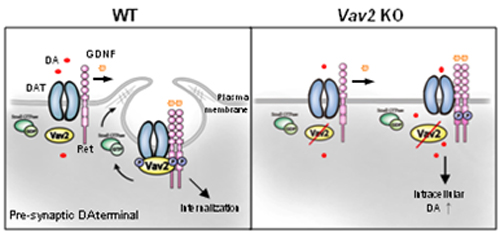

多巴胺是大脑中一种重要的神经递质,它参与到生理和病理条件下人和哺乳动物的许多活动,尤其在运动调节、学习和记忆以及药物成瘾过程中起着关键作用。产生多巴胺这一神经递质的神经元(即多巴胺能神经元)对所释放的多巴胺采取了类似于“返回式卫星”的管理方式,即根据大脑活动需要释放多巴胺,同时又利用多巴胺转运体作为多巴胺的“回收泵” ,将释放出去的多巴胺适时、适量地予以回收,这样既达到调节细胞外多巴胺浓度。一旦多巴胺“回收泵”系统发生功能障碍,就会发生多种中枢神经系统疾病,例如药物成瘾等。那么,多巴胺的“回收泵”是如何被精确调控的呢?

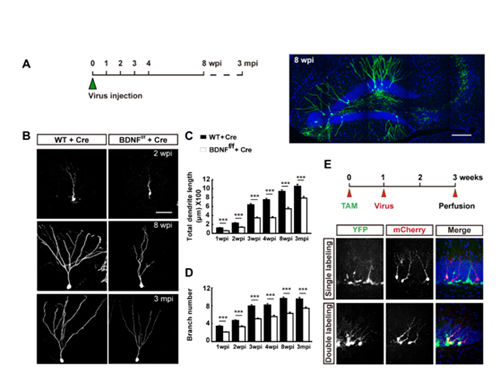

在成年哺乳动物海马齿状回的颗粒下层中,新生的颗粒细胞持续不断的产生并迁移到颗粒细胞层,最终整合到已有的神经环路中。如果将成年海马新生神经元中的TrkB受体敲除,这些神经元的树突和树突棘的生长水平都降低并且功能性整合也受到影响。在中科院神经科学研究所蒲慕明研究员的指导下,博士研究生王良等利用逆转录病毒介导的基因感染,研究了脑源性神经生长因子BDNF在成年新生颗粒细胞树突发育中的作用。这项研究通过干预单个神经元中BDNF的表达,阐明了成年海马新生神经元自身分泌的BDNF通过作用于自身,在树突发育中发挥着非常重要的作用。他们的研究结果显示,自身分泌来源的BDNF足以支持正常的成年海马新生神经元树突发育。

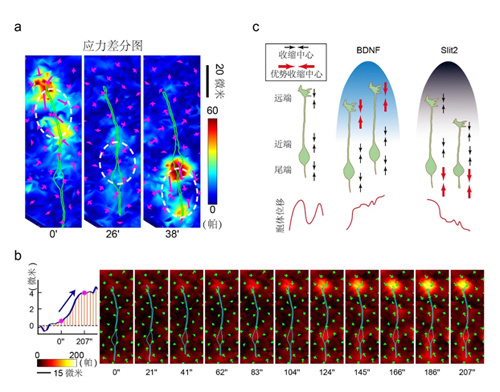

6月8日,中科院上海生命科学研究院神经科学研究所蒲慕明组在《细胞生物学期刊》发表了题为《牵引力的时空动态性显示迁移神经元有三个收缩中心》的科研论文。这项研究通过测量并干预单个神经元在迁移过程中的牵引力变化,阐明了迁移神经元的动力学规律。此研究第一次详细阐述了迁移神经元的动力学特性,加深了我们对神经元迁移机制的理解。尽管神经元中并没有成纤维细胞那样典型的黏着斑结构,抑制黏着斑激酶依然能够增强GC的收缩力。神经元迁移的力学模型及其调控机制。当没有外界导向因子时,三个收缩中心随机活动,胞体随机运动。当存在外界导向因子时,收缩中心的活性受导向因子调节,因而开始定向运动。

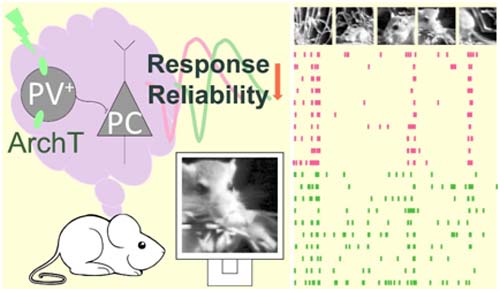

4月14日,神经科学研究所姚海珊研究组在《自然通讯》在线发表了题为《视皮层小清蛋白阳性中间神经元对反应可靠性的调控》的研究论文。论文报道了小鼠初级视皮层( Primary visual cortex , V1 )中小清蛋白( Parvalbumin , PV )阳性的抑制性中间神经元在调控反应可靠性中的重要作用。以往在视皮层、听皮层、体表感觉皮层和海马的研究均提示,抑制性神经元环路参与调节神经元的反应可靠性。在麻醉和清醒小鼠均发现,抑制PV神经元会降低视皮层兴奋性神经元的反应可靠性,而抑制SOM神经元不影响反应可靠性。红色的spikes为对照反应,绿色的spikes为抑制PV神经元后的反应。

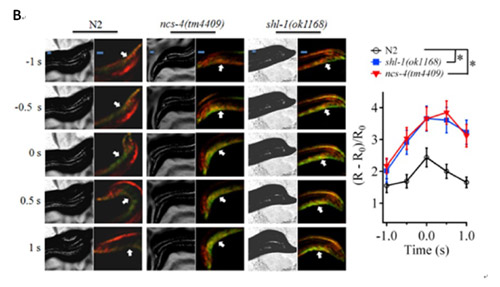

2月4日,神经所蔡时青组在《神经科学杂志》发表了题为《线虫Kv4钾离子通道KChIP辅助亚基调控肌肉兴奋性和控制雄虫交配行为》的研究论文。Kv4是其中一类通导快速瞬时电流( fast transient current )的钾离子通道,而钾离子通道相互作用蛋白( K + Channel Interacting Protein , KChIP )则是Kv4的辅助亚基,它不参与离子通道跨膜孔道的形成,但影响Kv4的电生理特征,并且也可以促进Kv4的表达与运输。KChIP是一类钙离子结合蛋白,在体实验结果发现钙离子信号不影响线虫KChIP蛋白NCS-4促进SHL-1蛋白生成,但是钙离子和NCS-4结合对于SHL-1蛋白从高尔基体运输到细胞膜的过程是必要的。图B显示敲除ncs-4或shl-1基因影响雄性线虫斜方肌细胞兴奋性。

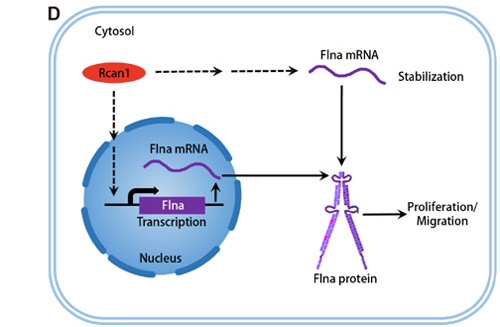

1月14日,中科院上海生命科学研究院神经科学研究所熊志奇研究组在《神经科学杂志》发表了题为《 Rcan1缺乏引起神经元迁移缺陷并引发脑室旁灰质异位》的研究论文。该论文报道了钙调磷酸酶调节蛋白Rcan1在大脑皮层的发育以及脑室旁灰质异位发生过程中的重要作用。脑室旁灰质异位( periventricular heterotopia )是一类大脑皮层发育畸形,表现为在脑室旁出现异常的神经元聚集。诱发脑室旁灰质异位的分子机制至今仍不明确。利用短发夹RNA ( shRNA )下调Rcan1的表达会影响神经前体细胞的增殖以及神经元的放射状迁移,并且导致脑室旁灰质异位的发生。图A和B显示敲减Rcan1后导致了大鼠皮层出现脑室旁灰质异位。

1月8日, 《 Current Biology 》期刊在线发表了上海生命科学研究院神经科学研究所非人灵长类平台龚能副研究员题为《视觉感觉偶联训练后恒河猴在镜前表现出自我识别行为》的论文。当研究者对猴子进行“标记测试” ,即在猴子不知情的条件下在其脸上涂上颜料标记,猴子不会在镜子前触摸和检查脸上的标记,也没有表现出其它的自我引导的行为。经过2 - 5周的训练,猴子就学会了镜中光点和自己脸上光点之间的关联,当用低功率不产生感觉的激光照猴子的脸部时,猴子在镜子面前仍然可以准确的触摸到脸上的光点。该研究得到了科技部973项目、中科院战略先导项目、中科院青年创新促进会和赛诺菲—中科院上海生科院优秀人才奖励基金的支持。

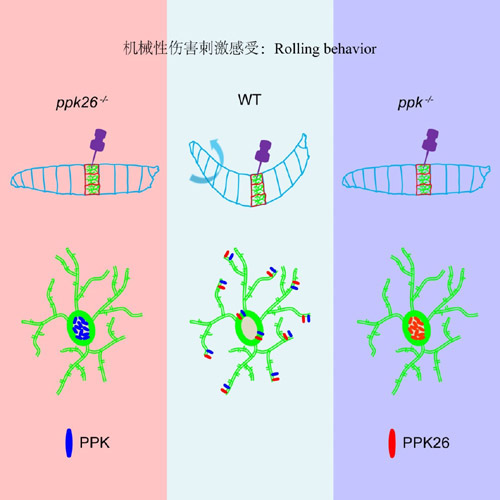

11月6日,神经所王佐仁研究组在《 Cell Reports 》学术期刊在线发表了题为《 PPK26在果蝇幼虫机械性伤害刺激感受中的作用》的研究文章。该工作通过遗传操作、免疫组化、以及行为学等实验揭示了DEG/ENaC通道家族成员PPK26分子在果蝇幼虫机械性伤害刺激感受中的作用。由于伤害性机械刺激感受和伤害性热刺激感受在果蝇幼虫中都由第四类树突分支神经元所介导并且都引起相同的翻滚行为( rolling behavior ) ,上述结果提示ppk26的突变并不会影响第四类树突分支神经元的形态发育、突触传递以及内在特性等,也不影响翻滚行为的运动输出。

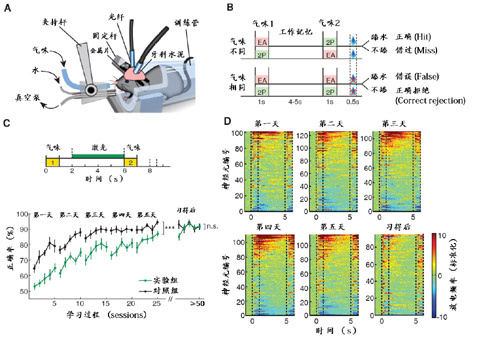

10月24日,中科院上海生命科学研究院神经科学研究所李澄宇研究组在《科学》杂志发表了题为《内侧前额叶在“延迟期间”的电活动对工作记忆任务学习的贡献》的科研论文。这项研究通过干预“延迟期间”小鼠大脑内侧前额叶( mPFC )的电活动影响了记忆任务的学习正确率,阐明了该脑区在记忆学习过程中放电模式变化的规律。这些实验结果阐明了前额叶在延迟期间的电活动在工作记忆任务学习过程中的重要性,有利于理解工作记忆这一核心脑功能的机制。抑制工作记忆期间的神经元活动可以明显地降低学习期间的行为正确率( * * * ) ,但是在完成学习后则不影响( n . s . ) 。结果显示学习中记忆期间反应更强。

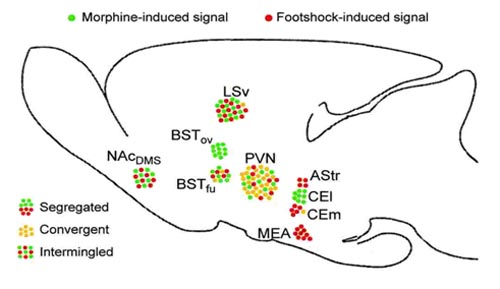

生活中充满了七情六欲,喜乐哀愁。在这些情绪的背后,大脑中发生了些什么样的变化?大脑如何使人表现欢喜或悲伤,又怎样让人心弦微动或被情绪的风暴席卷而无法自拔?情绪使生活多姿多彩,帮助人们趋利避害,对生存和生活至关重要。然而,长久以来,大脑如何编码情绪信息却一直是个谜。中科院上海生科院神经所胡海岚研究组的最新研究成果带你解锁大脑中的情绪密码。图2伏隔核中编码“喜欢”和“厌恶”情绪的神经元呈现交错分布的空间模式。

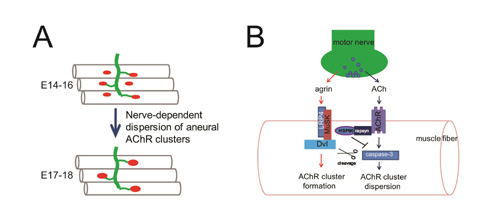

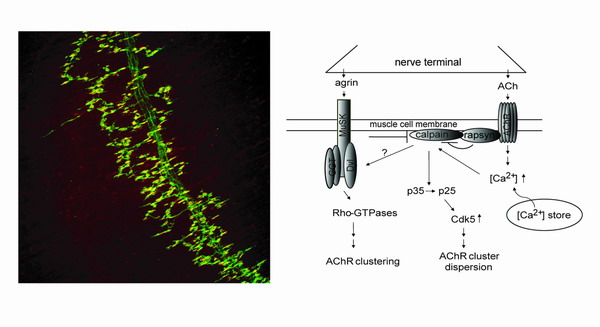

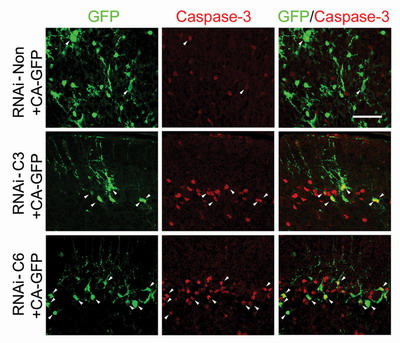

3月13日,中科院神经科学研究所和神经科学国家重点实验室的罗振革研究组在国际著名学术期刊《 Developmental Cell 》在线发表了关于突触形成精细化分子机制的研究成果,论文题目“ Caspase-3 Cleavage of Dishevelled Induces Elimination of Postsynaptic Structures ” 。该项研究是在罗振革研究员指导下,由博士研究生王晋元和陈飞等人完成。该项研究揭示了Caspase-3在神经发育过程中的新功能,对神经连接的精细化调控分子机理的了解有重要意义。该工作受到国家自然科学基金委和科技部重大科学研究计划等项目的资助。ACh激活肌肉细胞Caspase - 3 ,造成Dvl的剪切,干扰agrin/MuSK信号通路,最终引起AChR聚集体的消散。

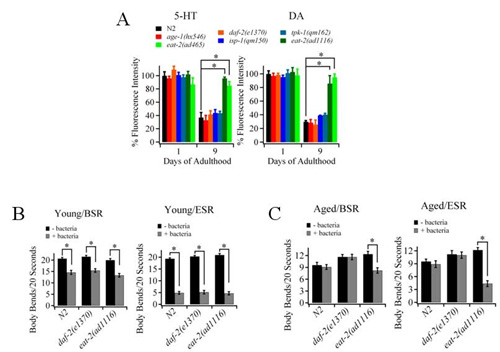

2014年3月12日,神经科学研究所蔡时青研究组在《神经科学杂志》在线发表了题为《不同长寿模型差异性调控老年线虫五羟色胺/多巴胺水平及行为退化》的研究论文。研究发现不同的长寿基因对五羟色胺和多巴胺功能影响不尽相同,胰岛素信号通路中的长寿基因不影响五羟色胺和多巴胺水平以及相应的行为退化过程,而节食这种广为认知的长寿方式,则可以很好地维持老年动物的五羟色胺和多巴胺水平。有趣的是,在老年时期提高内源五羟色胺或多巴胺水平可以延缓野生型和长寿线虫daf-2 ( e1370 )线虫的行为能力退化,并且提高老年时期五羟色胺水平也可以延长线虫寿命。图C显示是老年时期线虫食物诱导的运动抑制效应。

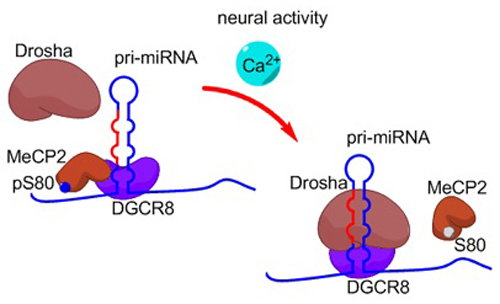

2014年3月10日,中科院上海生科院神经科学研究所仇子龙研究组在国际著名学术期刊《发育细胞》 ( Developmental Cell )在线发表了题为《 MeCP2调控DGCR8 / Drosha复合物抑制microRNA加工和树突发育》的论文。该工作发现了孤独症相关蛋白MeCP2通过直接调控DGCR8 / Drosha复合物影响microRNA加工及靶基因表达,进而影响大脑发育的新机制。仇子龙研究组的研究成果发现了MeCP2调控miRNA表达的新机制:神经元中, MeCP2与DGCR8直接结合抑制了DGCR8 / Drosha复合物的形成,阻碍了miRNA初级产物( pri-miRNA )的加工过程。

2013年度“中国科学十大进展”日前揭晓,中科院上海生命科学研究院神经科学研究所周嘉伟研究组的科研成果“星形胶质细胞多巴胺D2受体通过α B晶状体球蛋白抑制神经炎症”榜上有名。该评选活动由科技部基础研究管理中心会同《科技导报》编辑部、 《中国科学院院刊》编辑部、 《中国科学基金》编辑部、 《科学通报》编辑部和《中国基础科学》编辑部共同举办。最终结果由中国科学院院士、中国工程院院士、 973计划顾问组和咨询组专家、 973计划项目首席科学家、国家重点实验室主任等专家学者投票选出。

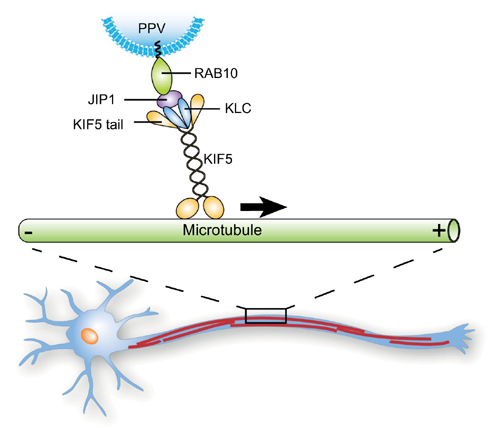

1月29日, 《神经科学杂志》 ( the Journal of Neuroscience )发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所和神经科学国家重点实验室关于神经元轴突发育过程中细胞膜转运机制的研究成果.论文题目“ JIP1 mediates anterograde transport of Rab10 cargos during neuronal polarization ” 。该项研究是在罗振革研究员指导下,由博士研究生邓彩云等人完成。在轴突发育过程中, JIP1介导Rab10囊泡与马达蛋白KIF5的结合,后者携带“货物”使其沿着微管形成的“轨道”从胞体运输到轴突末端。

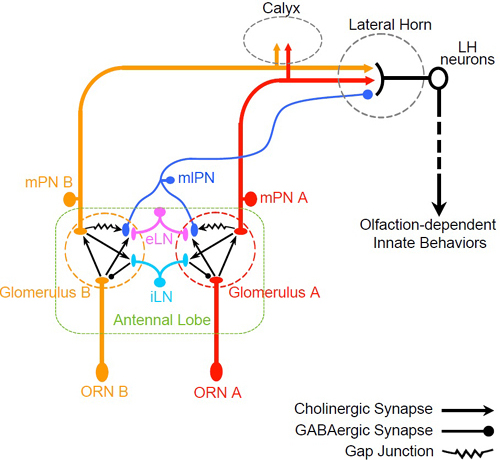

2014年2月10日,中科院上海生命科学研究院神经科学研究所王佐仁研究组在《美国国家科学院院刊》在线发表了题为《果蝇中平行通路传递价值相反的嗅觉信息》的研究论文。该工作采用果蝇转基因操作、精密控制的光遗传学刺激、双色钙成像和在体电生理记录等技术,研究果蝇嗅觉信息从外周向高级中枢传递中的不同投射途径,揭示了果蝇脑内嗅觉信息加工的一种神经环路机制。兴奋性的胆碱能投射神经元途径和抑制性的GABA能投射神经元途径的协同工作,保证了果蝇能够正常处理外界的嗅觉信息,也抑制了异常的嗅觉行为的发生。

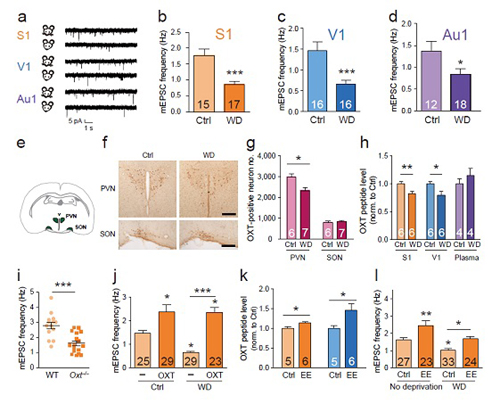

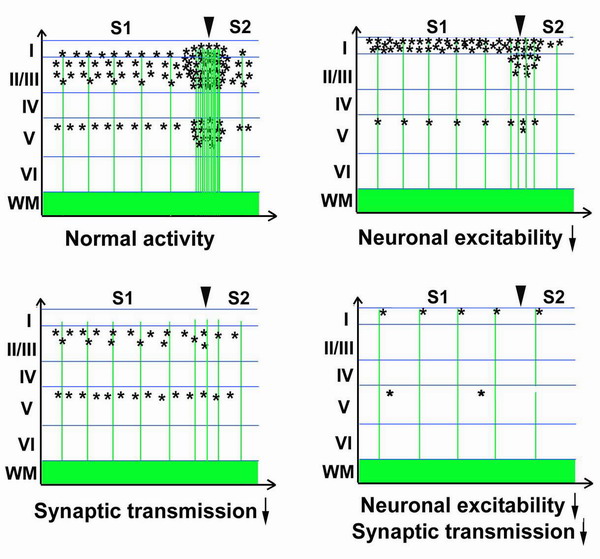

2014年1月26日,中科院神经科学研究所于翔研究组在《自然—神经科学》学术期刊在线发表了题为《催产素介导早期感觉经验依赖的感觉皮层跨模态可塑性》的论文。该工作发现了一种在发育早期感觉经验依赖的感觉皮层跨模态可塑性,并揭示了催产素这种由下丘脑分泌的神经肽是介导该跨模态可塑性的关键分子。本研究通过对新生小鼠进行单模态的感觉剥夺(拔胡须剥夺触觉输入,黑暗饲养剥夺视觉输入) ,发现对新生小鼠进行单模态的感觉剥夺不仅导致对应感觉皮层锥体神经元兴奋性突触传递和神经元自发放电的下降,而且还跨模态下调了其它感觉皮层的兴奋性突触传递和神经元放电。

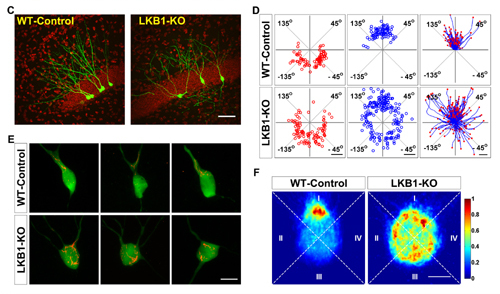

2013年11月25日,中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所蒲慕明研究组在《美国国家科学院院刊》在线发表了题为《蛋白激酶LKB1调控成年海马新生神经元的极性树突形成》的研究论文。该工作通过在体定点注射逆转录病毒操作,荧光标记成年小鼠海马齿状回区域的新生颗粒细胞,以及双向改变标记神经元中蛋白激酶LKB1的表达水平等手段,研究了神经元的形态建成机制,揭示了神经元极性发育的分子与细胞机制。图G显示改变高尔基体结构相关蛋白的表达以破坏高尔基体极性分布,能够模拟LKB1基因敲减所造成的树突发育异常的表型。

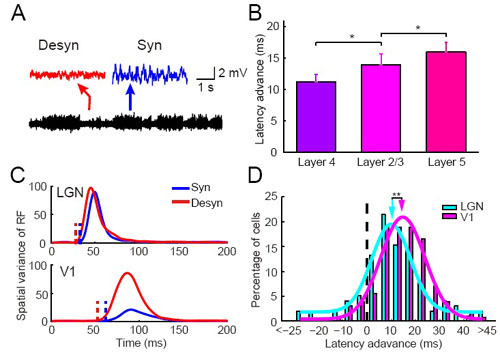

2013年12月17日, 《美国科学院院报》 ( PNAS )在线发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所姚海组的最新研究论文: 《去同步化脑状态下快速视觉信息处理的级联放大机制》 。这项工作首次揭示了脑状态依赖的快速信息处理的神经机制。为了深入研究反应起始时间提前的机制,他们使用在体膜片钳技术测量了同一个V1神经元在两种脑状态下的静息电导和视觉诱发电导,发现去同步化脑状态下的电导更高。通过建立一个单神经元模型,他们发现单个V1神经元的电导增加不足以解释实验中测得的反应起始时间的提前程度。E .模式图:去同步化脑状态下大范围的电导升高使得反应时间的提前程度在信息传递的各阶段逐级累积放大。

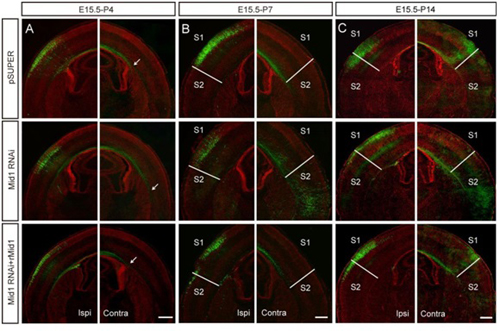

2013年11月5日, 《美国科学院院报》 ( PNAS )在线发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所熊志奇组的最新研究论文: “ X -连锁的微管相关蛋白Mid1调控轴突的发育” 。这项工作揭示了位于X染色体上的Opitiz综合征相关蛋白Mid1在神经元轴突发育中的功能,为了解Opitz综合征的发病机理提供了线索。在神经元中急性敲减Mid1的水平能够促进轴突的生长与分枝,并导致小鼠胼胝体轴突在对侧皮层的正常投射模式被打乱。进一步的工作发现, Mid1是通过泛素化降解磷酸酶2A的催化亚基( PP2Ac )来实现对轴突生长的控制:降低Mid1被下调的神经元中过度积累的PP2Ac能够回复Mid1敲减或敲除所引起的神经元轴突生长和投射异常。

2013年8月30日,中科院神经科学研究所胡海岚研究组在《科学》杂志发表了题为《外侧缰核中的β CaMKII介导抑郁症的核心症状》的研究文章。文章通过蛋白定量质谱分析,脑区定点基因表达,电生理以及行为学等手段发现并证明了钙调蛋白激酶家族成员β CaMKII在抑郁核心症状的形成中起关键作用。为了进一步明确β CaMKII表达变化与抑郁表型的关系,李坤与周涛构建了高效的病毒载体并在老鼠的外侧缰核进行定点注射,结果表明在外侧缰核过表达β CaMKII可以诱导正常老鼠在糖水偏好实验与强迫游泳实验中表现出快感缺失与行为绝望等抑郁症的核心症状。图中描绘了外侧缰核(图中绿色示意部分)与两种情绪状态下的老鼠。

2013年7月1日,中科院神经科学研究所郭爱克研究组在《 PNAS 》杂志在线发表了题为《 Transformation of odor selectivity from projection neurons to single mushroom body neurons mapped with dual-color calcium imaging 》的研究文章。该工作引入了一种新的双色钙成像方法,并利用这种方法对果蝇中单个蘑菇体神经元对嗅觉刺激的反应特性是如何由前级的投射神经元转换而来进行了探讨。如果能够将一个神经元所接收的突触前神经元的反应特性逐一测量出来,并和这个神经元自身的反应特性进行比较,就可以对这个神经元所参与的环路计算得到清晰的了解。图:单个蘑菇体细胞接收若干来自投射神经元的输入。

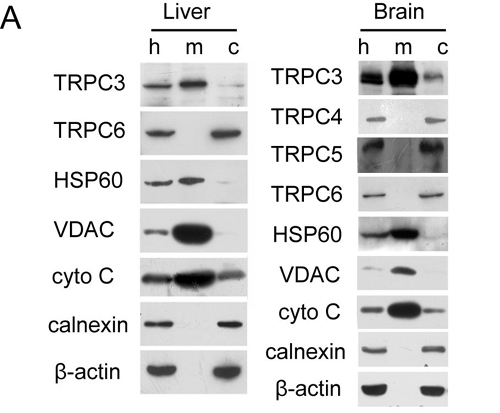

6月17日, 《美国科学院院报》 ( PNAS )在线发表了中科院上海生科院神经所王以政组的最新研究论文: “瞬时受体电位通道蛋白C3 ( TRPC3 )参与调节线粒体摄取Ca2 + ” ,揭示了线粒体摄取Ca2 +的新机制。该研究工作主要由博士研究所生冯昇杰、李洪玉、邰一琳等在王以政研究员的指导下完成。王以政研究组与美国NIH Lutz Birnbaumer研究组合作,发现TRPC3定位细胞膜和线粒体内膜上,能够响应线粒体外Ca2 +的变化,并且参与线粒体摄取胞质中Ca2 +的过程。免疫印迹( A )和免疫组化( B )的结果揭示TRPC3通道蛋白的线粒体定位。

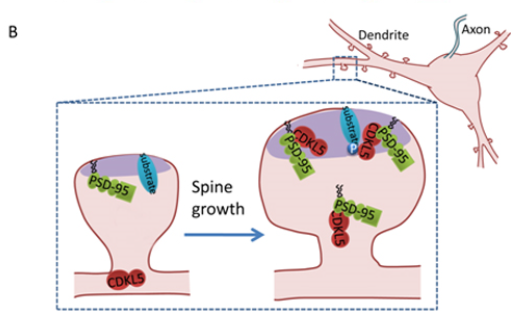

2013年5月13日, 《美国科学院院报》 ( PNAS )在线发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所熊志奇组的最新研究论文: “棕榈酰化依赖的CDKL5 - PSD95相互作用调控CDKL5的突触定位和树突棘的发育” 。这项工作揭示了智障相关蛋白CDKL5在兴奋性突触发育中的重要作用,增进了对CDKL5相关疾病的机理的理解。在这项最新的工作中,发现CDKL5在发育晚期的神经元中特异的定位于兴奋性突触,并且控制突触的数量和树突棘的大小。通过寻找CDKL5在突触中的相互作用蛋白,发现PSD-95 (一个调控兴奋性突触结构和功能的关键蛋白)与CDKL5存在相互作用。模式图显示棕榈酰化的PSD - 95招募CDKL5进入树突棘,从而促进突触的生长和成熟。

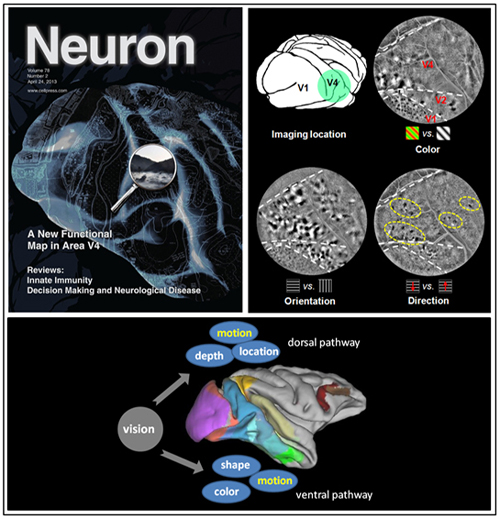

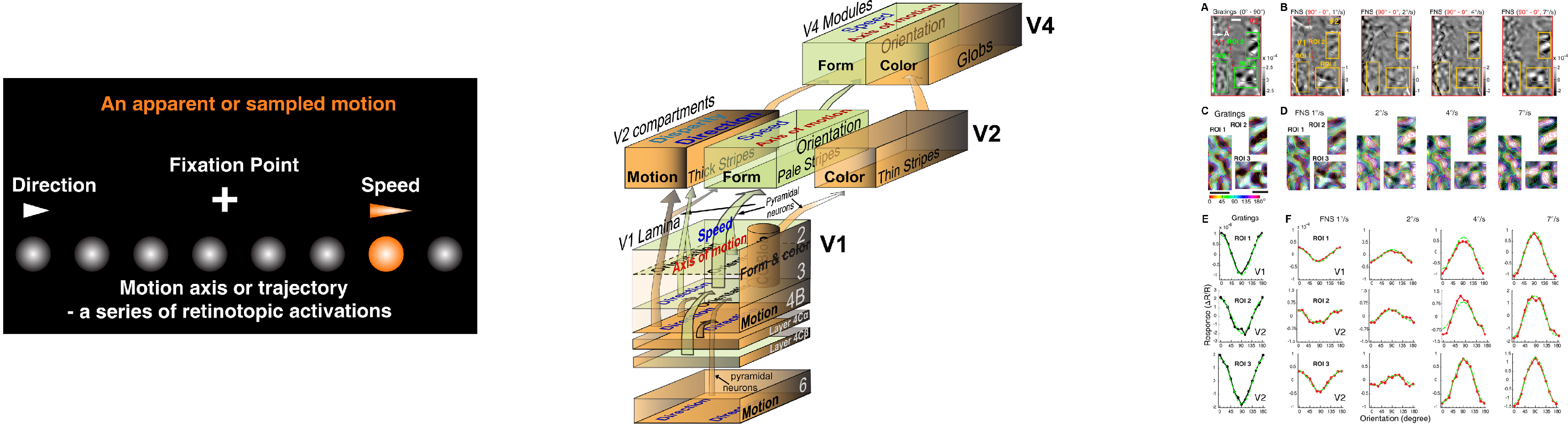

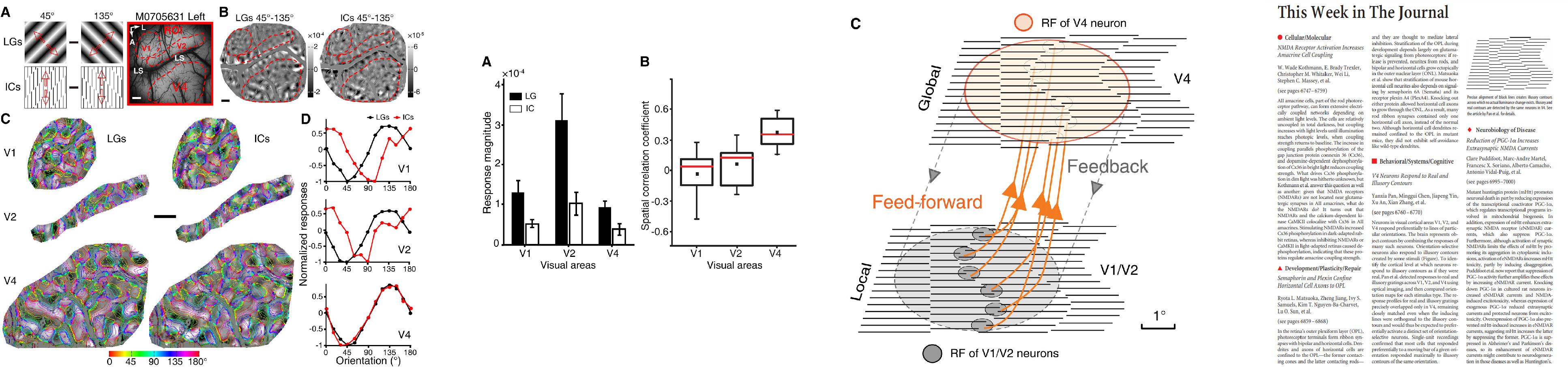

2013年4月24号, 《 Neuron 》杂志以封面文章形式发表了中科院神经所的研究成果《猕猴V4视区的运动方向功能图》 。这项工作由吕海东研究组的博士生李培超、朱树德等人合作完成。基于方向选择性功能图,他们进一步用单细胞记录的方法研究了功能柱内部的神经元活动,其结果进一步证实了功能柱内部方向选择性神经元的聚集及其柱状结构。该工作得到了中国科技部、中国科学院以及神经科学国家重点实验室的资助。右上图:成像范围示意图和光学成像获得的V4视觉区的不同的功能图。背侧通路主要处理视觉中的运动、深度和空间位置信息。也处理运动信息(大脑图片来源于Lewis & van Essen , 。

2013年2月21日至2月25日,杜久林研究员赴日本参加2013 “以基因工程和影响为基础的生命和生物系统学的最新进展”的研究课题,并做了题为" Dopaminergic gating of visual flow to auditory escape circuit via inhibition . "的特邀报告。

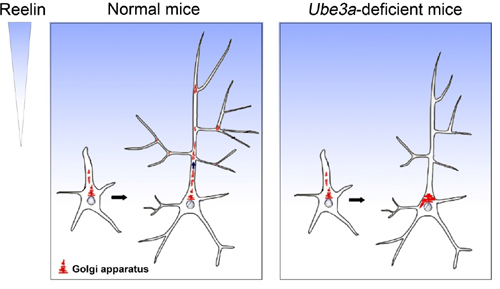

2013年1月2日, 《 Journal of Neuroscience 》发表了中科院上海生命科学研究院神经科学研究所熊志奇研究组题为“ Angelman综合征蛋白Ube3a调控锥体神经元树突的极性发育”的研究成果。该工作由博士生苗盛及合作者在熊志奇研究员的指导下完成。在正常发育的锥体神经元中,胞外Reelin蛋白所引起的信号通路招募高尔基体进入顶树突,以促进其优势性生长。而Ube3a表达缺失的神经元,由于其高尔基体对Reelin信号失去响应并未能伸入顶树突中,其顶树突被选择性抑制,树突极性最终减弱。

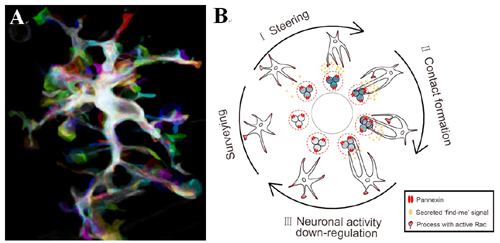

《 Developmental Cell 》杂志2012年11月29日在线发表了中科院上海生科院神经所杜久林研究组题为“静息态小胶质细胞与神经元之间的双向功能调节”的研究论文。他们首先在斑马鱼幼鱼中同时对小胶质细胞形态以及神经元电活动进行长时程在体成像观察,发现神经元电活动升高可以吸引静息态小胶质细胞的突起朝向电活动高的神经元运动并且促进它们之间形成紧密接触。该工作首次证明了神经元电活动可以调控静息态小胶质细胞的运动,并揭示了小胶质细胞对神经元活动的稳态调节,为神经-免疫交叉领域提供了新的研究思路。

2012年9月26日,《神经科学杂志》在线发表了题为"Distinct functional organizations for processing different motion signals in V1, V2, and V4 of macaque"的研究论文。这项工作主要由来自中科大的访问博士研究生安旭同学,助理研究员弓洪亮和导师王伟研究员及其实验室其他工作人员共同完成。

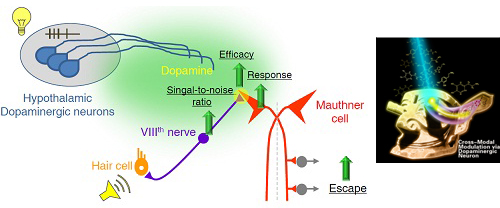

2012年8月23日, 《 NEURON 》发表了中科院上海生命科学研究院神经科学研究所杜久林研究组题为“下丘脑多巴胺能神经元介导视觉输入对听觉-运动神经通路的功能调节”的研究论文,论文报道了多巴胺能神经调质系统参予多感觉信息的调制。该工作由博士生穆宇、李小泉在杜久林研究员的指导下完成。该研究工作受到科技部973计划和重大科学研究计划、中国科学院“百人计划” 、以及上海市科委“浦江人才”计划和基础研究重大项目等基金资助。视觉刺激激活下丘脑多巴胺能神经元,通过多巴胺I型受体,提高听觉神经的信噪比、以及听觉神经-命令神经元的突触效能,从而提高听觉刺激诱发的逃跑行为的发生概率。

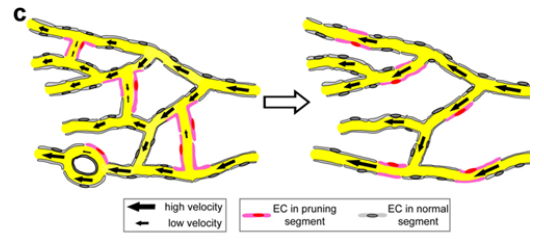

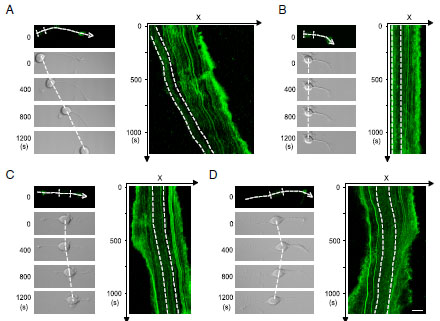

2012年8月14日,中科院神经科学研究所杜久林研究组在《 PLoS Biology 》杂志在线发表了题为《血流驱动发育过程中斑马鱼大脑血管网络的修剪》的研究文章。该研究通过运用多学科交叉研究手段,首次揭示了在大脑发育过程中,局部脑血管中血流的降低和变异将引起血管内皮细胞的迁移,导致相应血管的消失,从而简化在几何尺度上不断增长的脑血管三维网络,提高脑血流效率。该工作通过建立新的研究体系和方法,首次使我们能够从“宏观”全脑尺度上揭示大脑血管网络的发育规律,并从“微观”层次上揭示其细胞分子机制。图c显示血管内皮细胞迁移导致的血管修剪简化脑血管网络结构,从而提高脑血管网络的血流效率。

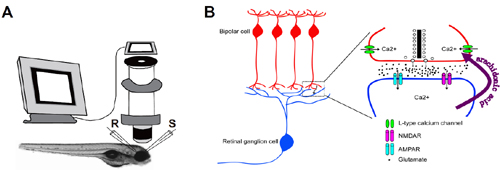

《 NEURON 》杂志于2012年8月9日发表了中科院神经科学研究所杜久林研究组题为“斑马鱼发育期视网膜兴奋性突触功能的长时程增强”的研究论文。该工作通过运用在体研究方法,首次发现了视网膜突触功能在发育时期具有长时程增强( long-term potentiation , LTP )的能力。该工作主要由博士生魏宏平等在杜久林研究员的指导下完成。首先,作者发现在出生后3 - 6天的斑马鱼上,高频电脉冲刺激能够在视网膜双极细胞( bipolar cell )到神经节细胞( retinal ganglion cell )这一级兴奋性突触上诱导LTP ,而在15 - 20天的动物上则不能。研究结论模式图。

解析大脑的奥秘一直是人类的梦想。神经科学研究所暑期学校将于2012年8月13日开学,为期两周,招生面向大学本科的生命科学、医学等专业的。三年级对神经科学感兴趣的学生。目的是提高大学生对神经科学的认识与兴趣,并吸引优秀的大学生加入探索大脑奥秘的行列中,到神经所攻读博士学位。暑期学校每天上午由神经所的研究员讲述和介绍神经科学基本知识和学科前沿,并与同学们进行互动,下午大家进实验室实习,并将参观多个技术平台及公共实验室。报名详细内容:见链接。课程内容:神经科学的历史与展望、分子与发育神经生物学、神经细胞的电特质、神经系统疾病、行为的神经环路基础、感觉系统、感情的神经环路基础与高级认知。

2012年5月16日,《神经科学杂志》在线发表了题为“Equivalent representation of real and illusory contours in macaque V4”的研究论文。这项工作主要由研究生潘炎夏和导师王伟研究员及其合作者共同完成的。

2012年1月24日, 《脑》 ( Brain )杂志在线发表了来自神经科学研究所张旭研究组的关于活化素C参与调控急性和慢性炎性痛的研究成果。活化素家族( activin )是转化生长因子- β ( transforming growth factor - β , TGF - β )超家族之一,关于该超家族成员在参与调控疼痛方面的功能越来越受到重视。在这项研究中,研究人员首先制作了包含了TGF - β超家族中多个家族的多个生长因子、受体、信号调节蛋白、靶基因及其相关分子的基因芯片,应用此基因芯片在慢性炎性痛大鼠模型的DRG中筛选有显著表达改变的分子。该研究得到了中国科学院、科技部、国家自然科学基金委和中国博士后基金会等机构的支持。

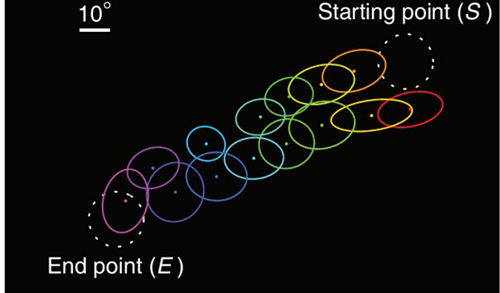

2012年1月22日, 《自然神经科学》杂志在线发表了来自神经科学研究所蒲慕明研究组的关于视皮层神经元集群中的时序回忆的研究成果。在这项研究中,研究人员运用多道电极阵列记录,证实了无论是在麻醉还是清醒大鼠的初级视皮层中都存在对视觉时序信息的回忆。研究人员用一个单方向直线运动的光点作为视觉训练刺激,这种刺激能够有效地引起感受野排布在此运动轨迹上的初级视皮层神经元的顺序放电。这种训练增强的,提示性信息诱发的初级视皮层神经元集群的序列放电可能会以脑状态依赖的方式,在视觉运动序列的回忆和经历依赖的知觉推断过程中起着一定的作用。彩色椭圆为多道电极阵列记录到的神经元集群的感受野。

2011年12月11日, 《自然神经科学》 ( Nature Neuroscience )在线发表了中国科学院神经科学研究所熊志奇研究组的谭国鹤、刘媛媛等关于神经调节素1 ( Neuregulin-1 , NRG1 )在癫痫发生过程中行使负反馈调控机制的研究发现。神经电活动依赖的多肽类生长因子在体内的表达在癫痫发生发展的过程中起着重要作用,例如,脑源性神经营养因子( BDNF )可以促进癫痫的产生。癫痫发作增加兴奋性神经元的NRG1表达和释放,激活小清蛋白阳性中间神经元上的ErbB4受体,从而阻延癫痫的发生发展。

2011年9月29日,中科院神经科学研究所胡海岚研究组在《科学》杂志在线发表了题为《内侧前额叶突触强度双向调制社会等级》的研究文章。文章报道了通过基因水平的操作调节小鼠特定脑区的活性,从而实现对小鼠行为的调控,揭开社会等级的神经环路机制。通过电生理记录高等级和低等级鼠的脑片,博士生汪菲发现社会等级地位和小鼠的内侧前额叶神经元突触强度密切相关,即小鼠的社会等级越高,它的内侧前额叶神经元的突触(神经元之间相互通讯连接的节点)强度就越强。全文下载网址: http : / / www . sciencemag . org/cgi/rapidpdf/science . 1209951 ? ijkey = sawx69OJbte4Y&keytype = ref&siteid = sci。

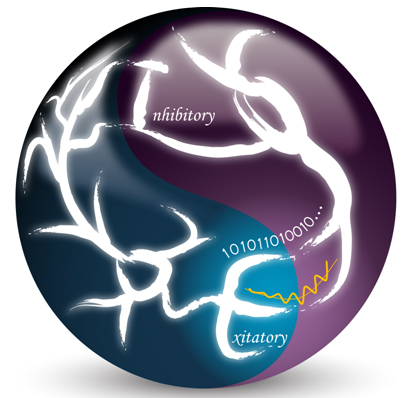

《 PLoS生物学》 ( PLoS Biology )于2011年3月22日发表了舒友生研究组的最新成果:大脑皮层维持兴奋和抑制动态平衡的新机制,即神经元的膜电位水平可以调控反馈抑制的强度。同期的PLoS Biology发表了题为“在皮层网络中寻找平衡” ( Finding Balance in Cortical Networks )的评论,对这项工作进行了专门介绍。太极图显示:大脑皮层中兴奋性神经元( Excitatory )和抑制性神经元( Inhibitory )通过混和的数码信号( 101011 … … )和模拟信号(黄色曲线表示的膜电位依赖的调制信号)维持网络中兴奋和抑制的动态平衡。

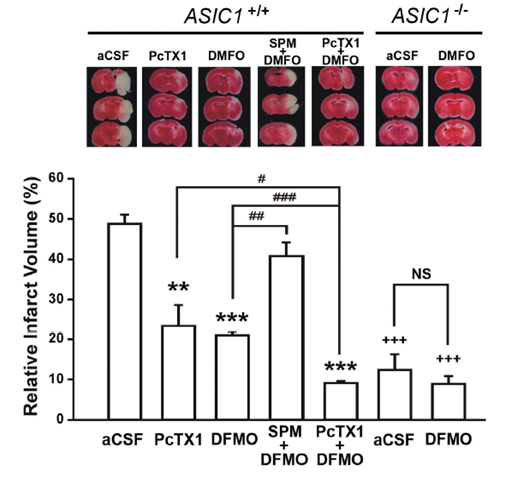

2011年2月9日《神经科学杂志》刊登了突触生理学研究组的论文《 Extracellular spermine exacerbates ischemic neuronal injury through sensitization of ASIC1a channels to extracellular acidosis 》 。此工作是由博士后段波和博士研究生王宜之在徐天乐研究员的指导下共同完成的。在体缺血实验结果进一步表明,抑制内源性精胺的合成会明显抑制ASIC1介导的缺血性神经元死亡,说明内源性精胺在ASIC1介导的缺血性神经元死亡中具有关键作用。TTC染色表明, ASIC1的抑制剂PcTX1和内源性精胺合成抑制剂DFMO都可以降低小鼠缺血脑损伤。ASIC1基因敲除对缺血性脑损伤有明显的抵抗作用,此时DFMO也不再起效。

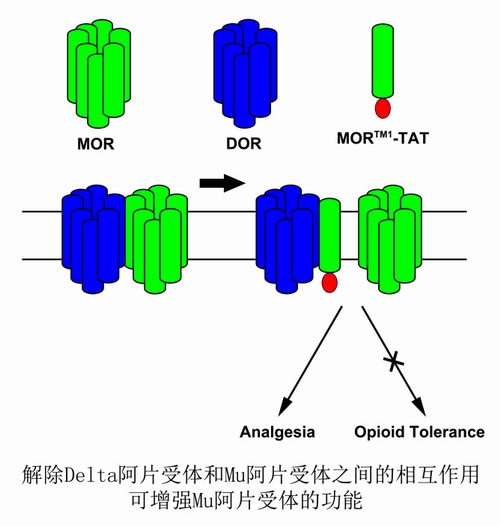

美国《神经元》 ( Neuron )杂志发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所张旭研究员和生物化学与细胞生物学研究所鲍岚研究员领导的科研团队的研究成果— " Facilitation of μ - opioid receptor activity by preventing δ - opioid receptor-mediated co-degradation " 。这一成果是由神经所研究生何绍球、管吉松和生化细胞研究所研究生张振宁等共同完成。该工作得到了中国科学院、科技部973项目、国家自然科学基金等项目的资助。

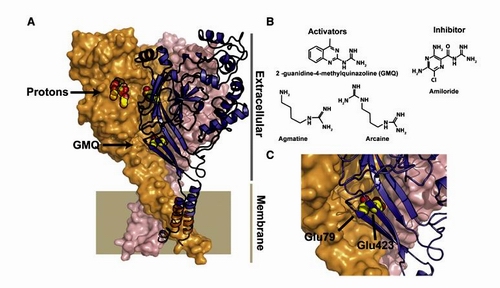

10月7日,美国《神经元》 ( Neuron )杂志在线发表了神经科学研究所徐天乐研究员和上海药物研究所蒋华良研究员领导的科研团队的研究成果— — “ A Nonproton Ligand Sensor in the Acid-Sensing Ion Channel ” 。这一合作成果是由神经所博士后于烨,研究生李伟广和药物所研究生陈志等共同完成。传统认为ASIC是神经元质子感受器,该项新发现揭示出ASIC还具有非质子感受功能,大大拓展了人们对ASIC通道生理功能的认识。该工作得到了国家自然科学基金、科技部973项目、中科院知识创新工程和上海市政府的支持,以及中国博士后基金、中科院王宽诚博士后基金和上海生科院博士后基金的资助。

8月11日《神经科学杂志》 ( The Journal of Neuroscience )发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所的研究成果: “迁移神经元中前导突起顶端通过促进肌动蛋白纤维向前流动驱动胞体迁移” 。该项工作主要由何珉和张正洪等在袁小兵研究员指导下完成的。在转入GFP-alpha-actinin的神经元中,利用荧光斑点成像技术( Fluorescent speckle microscopy , FSM )观察到伴随胞体向前运动,前导突起中存在肌动蛋白纤维向前方的流动。进而发现肌动蛋白纤维的流动对胞体运动是必需的,且肌动蛋白纤维的流动有赖于细胞内肌球蛋白前高后低的活性分布。该工作得到了中国科学院、国家科技部、自然科学基金委的资助。

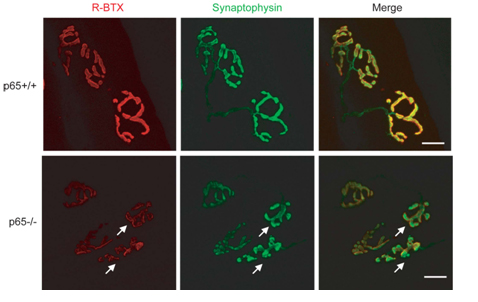

8月19日, 《神经科学杂志》 ( The Journal of Neuroscience )发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所的研究成果: “ NFkappaB控制乙酰胆碱受体在神经肌肉接头的聚集” 。该项工作是由王佳和伏秀清等在罗振革研究员指导下完成的。罗振革研究员带领的突触信号研究组分析了NFkB在神经肌肉接头突触形成中的作用。在骨骼肌中特异地敲除p65基因可导致小鼠神经肌肉接头的发育异常。该工作得到了中国科学院、国家科技部、自然科学基金委及上海市科委的资助。

大脑功能的正常行使建立在其神经环路电活动稳态的基础上。当环路电活动受到扰动时(例如发生癫痫时高兴奋性) ,神经环路其它组件,包括突触信息传递、神经元兴奋性和形态结构等也相应地发生改变,从而重建新稳态或恢复正常活动水平。这种环路活动自我调节机制称之为稳态调节,其发生的细胞机制是脑功能可塑性研究中一个重要课题。该研究受到科技部“脑结构和功能的可塑性” 973项目的资助( 2006CB806600 ) 。

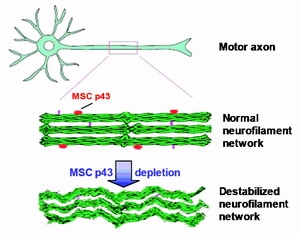

2009年8月26日, 《美国科学院院刊》 ( PNAS )在线发表了神经科学研究所周嘉伟研究组的最新研究成果- “ MSC p43 Required for Axonal Development in Motor Neurons ” ,这项工作主要是由该研究组的朱孝东、刘洋、尹延青等人共同完成。这些发现揭示了MSC p43在神经系统的新功能,有助于理解轴突发育及其调节过程,同时, p43缺失所致功能异常可帮助进一步研究脊髓运动神经元轴突退行性病变的分子机理。

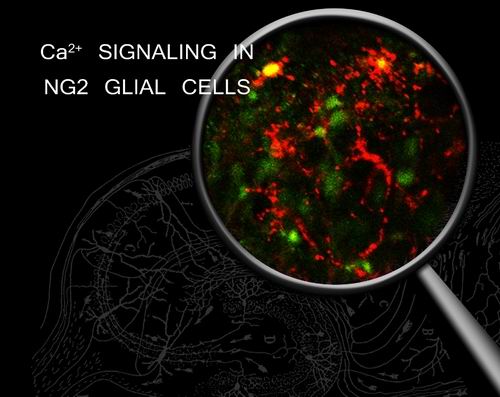

2009年7月13日国际杂志Journal of Cell Biology发表神经科学研究所段树民实验室童小萍等的研究论文“ GABA通过激活钠通道和钠-钙交换通路而引起的钙信号对NG2胶质细胞迁移的作用” 。同期杂志在“本期新闻”栏目以题为“脑修复细胞对GABA的跟随反应”的短文对该论文给予重点介绍。进一步研究发现NG2胶质细胞对神经递质GABA的反应和非成熟神经元的反应一样,都是产生兴奋性去极化反应,并使细胞内钙升高。这些发现不但揭示了NG2胶质细胞新颖的钙信号机制,对理解发育早期NG2细胞在脑内的迁移机理及脑损伤后NG2细胞向损伤区迁移并参与髓鞘修复的机理也具有重要意义。

最近出版的一期( 6月17日)国际神经科学杂志《 Journal of Neuroscience 》发表了神经所周嘉伟研究员和上海药物研究所镇学初研究员所领导科研团队的研究成果。他们发现,活化大脑星形胶质细胞的与磷脂酰肌醇耦联的多巴胺受体可以调节其产生碱性成纤维细胞生长因子( FGF-2 )的水平,从而发挥维持神经元存活、生长和促进脑修复的作用。另一方面,谷氨酸是经星形胶质细胞代谢的兴奋性神经递质,它也能诱发星形胶质细胞内的钙震荡,促进FGF-2的表达,表明在星形胶质细胞与神经元之间发生的谷氨酸-谷氨酰胺循环除了可以清除突触间隙谷氨酸以及为神经元合成谷氨酸提供原料外,还具有额外的功能。星形胶质细胞的钙成像图。

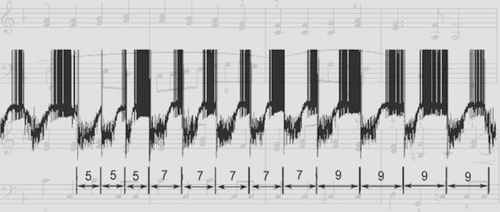

大脑中许多功能区呈现不同形式的神经网络振荡活动( oscillatory brain activity ) ,它们反映群体神经元的同步活动以及大脑的不同功能状态。例如,在清醒工作状态下,振荡活动多表现为高频低幅。这些不同形式的振荡活动分别在大脑处理、传递和整合感觉信息,巩固记忆,以及一些高级认知活动(如注意行为)中发挥重要的作用。其中,调制神经网络活动的振荡特性是实现这些脑功能的可能机制之一。时间间隔为秒的节律声音的短时间刺激可以促使丘脑慢波振荡活动的自发频率“跟随”外界声音刺激频率,并且在撤除刺激后,丘脑的自发振荡活动仍能保持声音刺激频率达数个振荡周期(约几十秒) 。节律声音调制的丘脑神经元慢波振荡活动。

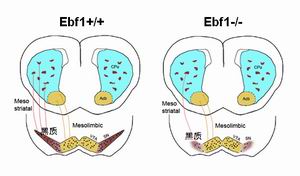

2009年4月22日国际神经科学杂志《 Journal of Neuroscience 》发表了神经所周嘉伟研究员所领导科研团队的研究成果— — “调节中脑多巴胺能神经元发育的基因” 。这一成果提出了这类神经元胚胎发育的模式,为进一步认识基底神经节的发育过程提供了新的资料。印敏(生化细胞所) 、刘蜀西和尹延青等建立了mDA神经元分化过程中全基因表达谱及差异变化基因的数据库,鉴定到一批在mDA神经元中特异表达的基因,提出了mDA神经元发育可以分为四个性质各异的时空阶段。因此, Ebf1是第一个被发现的控制黑质DA神经元迁移的基因,这对认识发育时期多巴胺能神经元富集的不同神经核团之间(如腹侧被盖区与黑质)如何相互分离的问题提供了重要线索。

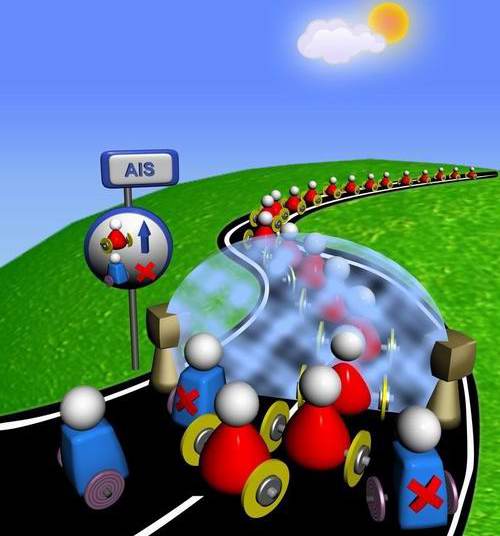

神经元是一种极性细胞,以轴突的起始段为界,可分为轴突和胞体树突两大部分。这种不对称的功能,依赖于不同功能的蛋白在轴突和树突上的不对称分布。神经元蛋白的极性分布如何形成以及维持,是神经生物学领域的重要问题。蒲慕明和段树民两位研究员联合指导的博士生宋瑷宏等研究发现,在接近胞体的轴突起始段( AIS )存在一个由肌动蛋白和Ankyrin G构成的分子筛,像滤网一样限制了大分子蛋白在轴突和胞体之间的扩散,但允许某些依赖特定马达蛋白转运的膜蛋白通过。

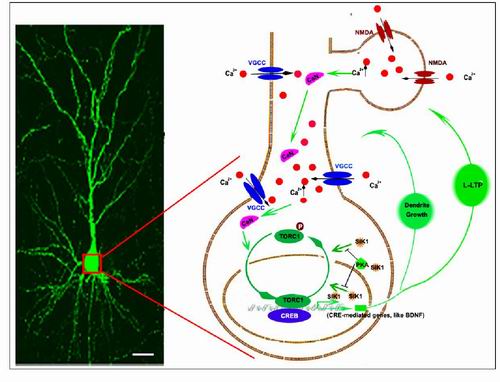

复杂多样的形态是神经元的重要特征。在发育过程中,神经元产生许多突起,伸展出的树突结构接受并整合传入信息,与学习记忆等高级脑功能密切相关。虽然在大脑发育过程或接受外界活性刺激的情况下,神经元的形态会发生精细的重构,但这些复杂有序的树突结构是如何形成,及其在脑损伤或外界活性刺激条件下结构重塑的机制尚不清楚。然而对于CREB如何作为一个介导因子发挥其调控作用、外界的刺激如何诱导CREB下游基因的转录从而影响树突的发育结构的机制却并不清楚。该项工作得到了国家科技部、国家自然科学基金委和中国科学院资助。

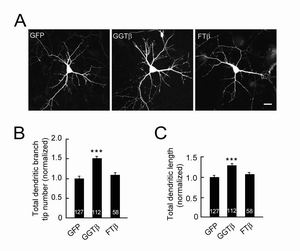

人们常说的“脑子越用越灵”有其内在的神经生物学基础,神经活动能够促进神经元的发育和网络功能构建,神经营养因子可能在其中发挥重要作用。神经元通过轴突输出信息,通过树突接受并整合大量的由突触介导的信息输入,但其形态发生机制尚不完全清楚。10月28日, 《美国科学院院刊》 ( PNAS )在线发表了神经科学研究所的最新研究成果,揭示了一种神秘的酶在神经元形态发生中的作用。异戊二烯基转移酶Geranylgeranyltransferase I ( GGT )因能够介导蛋白的翻译后脂化修饰,从而导致多种信号蛋白(包括Rho家族的小G蛋白)的膜转运,成为肿瘤治疗的靶点,但在神经系统的作用完全未知。GGT促进神经元树突发育.

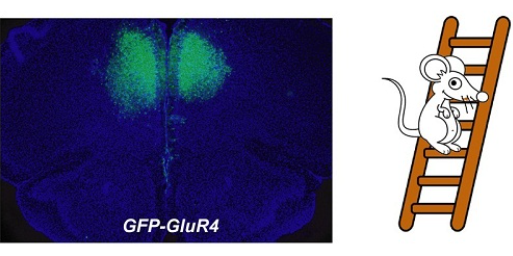

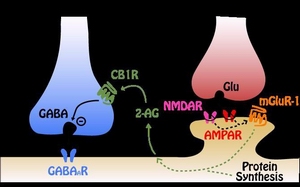

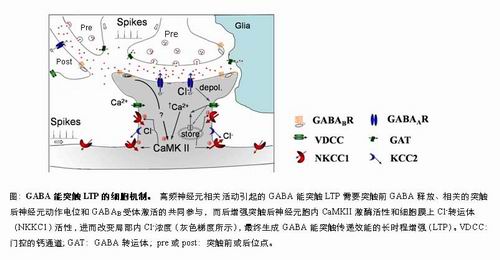

神经细胞之间通过特异的通讯结构— — “突触” — —形成功能性神经环路来传递和存储信息。突触在神经细胞持续活动影响下可发生特异性的结构和功能变化,这称之为“突触可塑性” 。它在神经系统发育和学习记忆中起着至关重要的作用。在神经环路组成中,释放神经递质谷氨酸和γ -氨基丁酸( GABA )的神经元分别传递兴奋性和抑制性信息。其中占总细胞少数(约10% - 20% )的GABA能神经元却对神经环路的功能平衡,复杂性以及计算建构起着关键作用,其突触传递在神经信息的编码、分选和传递中发挥重要作用。然而,对这些少数的GABA能突触的可塑性发生机理却知之甚少。该项研究工作受科技部973项目( 2006CB806600和2006CB943900 )资助。

2008年3月11日,神经科学研究所召开了题为: “可塑性的机制—从分子到核磁共振成像”的小型学术研讨会。

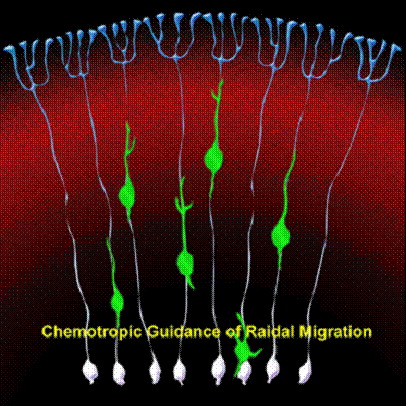

大脑皮层神经元迁移的调节机制是发育神经生物学中尚未解决的重大问题。通常认为,新生的锥体神经元从生发区向皮层上层迁移依赖于放射状胶质纤维的导引。而且皮层板层结构的形成受迁移神经元与胶质纤维的黏附及脱离机制所影响。长久以来,人们一直忽略了另一种潜在的调节机制:即分泌性分子的浓度梯度用于指导皮层神经元的放射状迁移。采用在体子宫内基因电转技术,他们可长时程观察一群皮层神经元在体内的迁移。体外实验也发现内源性Semaphorin-3A的浓度梯度对于新生神经元的正确迁移是必须的,并且起吸引性导向作用。

胼胝体是脑内最大的联合系统,由两侧大脑皮层锥体细胞发出的轴突集合而成,负责两侧大脑半球之间的信息交换。针对这些问题,丁玉强研究组的博士研究生王春雷和张磊等,使用子宫内电转方法,运用绿色荧光蛋白GFP标记大脑皮层躯体感觉区的锥体细胞元的轴突,从而观察胼胝体的整体发育过程。他们的研究发现:在胼胝体神经元内过表达内向整流性钾通道( Kir2.1 )降低胼胝体神经元的电活动后,胼胝体现纤维的区域和层次特异性投射方式发生明显改变: S1 / S2交界处致密的投射纤维降低,同时本应中止在2 / 3层的轴突穿过2 / 3层而终止在最浅表的1层。

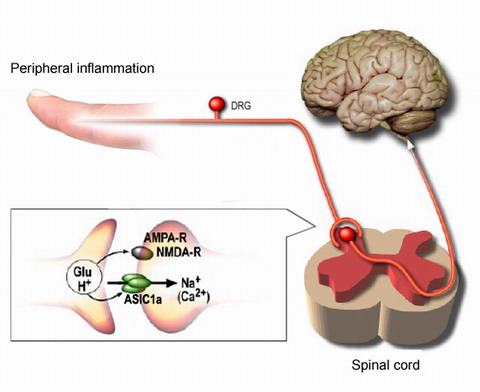

酸敏感离子通道( ASICs )是一类可以直接被组织酸化(即质子, H + )激活的离子通道,它影响从学习记忆到细胞损失等多种生理和病理过程。早在2004年,徐天乐课题组就发现了痛觉传输中枢第一站- -脊髓背角,特异性表达一种通透Na +和Ca2 +的同聚体ASIC1a离子通道(伍龙军等, J Biol Chem ) 。通过与第四军医大学唐都医院陈军教授课题组合作,研究人员进一步发现ASIC1a通道之所以参与病理性痛觉传递,是因为过高表达的ASIC1a通道增加了整体动物脊髓背角神经元的兴奋性和可塑性,最终导致中枢神经系统敏感化和慢性痛。脊髓背角ASIC1a通道参与伤害性感觉传递示意图。

突触是介导神经信号传导的基本单位,其结构的形成和稳定受到各种正性和负性信号的调节, “阳性信号”如何对抗“阴性信号”从而稳定突触结构?7月19日,国际著名学术期刊《神经元》 ( Neuron )发表了由罗振革研究员领衔的突触信号研究组的最新研究成果,提示了神经肌肉接头突触形成过程中的“阴阳”调和机制。神经肌肉接头是研究突触形成的经典模型,运动神经元产生的聚集素( agrin )促进突触结构的形成和稳定,近年发现,神经递质乙酰胆碱( ACh )除了能激动其受体AChR以外,还引起受体的解聚,从而导致突触结构的解体。

三磷酸腺苷( ATP )不仅是细胞内最重要的能量分子,也是细胞间信息传递的重要信号分子。由于ATP也是很多组织细胞普遍应用的信号分子,该研究工作提示进一步研究其它细胞的溶酶体是否也具有释放ATP及其功能具有重要意义。

国际权威学术期刊《科学》 2007年6月29日以报告形式,发表了郭爱克院士领导的学习与记忆研究组新近的关于多巴胺和蘑菇体环路调控果蝇基于价值的抉择的最新研究成果。这是该研究组自2001年以来,第三次在《科学》上发表研究论文。研究证明:果蝇中央脑的蘑菇体结构和多巴胺系统共同掌控果蝇的基于价值的抉择,没有二者共同参与的抉择是简单的“犹豫不决”的线性抉择过程,而二者的协同运作才使两难抉择成为“当机立断”的“胜者独享”的非线性抉择。在果蝇脑内,多巴胺和蘑菇体的解剖联系非常紧密。

6月10日, 《自然-细胞生物学》 ( Nature Cell Biology )杂志以长文( article )形式在线发表了神经所罗振革研究组关于神经元极性建立和轴突发育的最新研究成果( DOI : 10.1038 / ncb1603 ) 。即影响早期胚胎发育的Wnt信号通过调节进化上保守的极性蛋白复合体PAR3 - PAR6 - aPKC促进神经元轴突发育。这些发现不仅加深了对神经元极性建立和轴突发育机制的了解,并且将为神经损伤修复和神经退行性疾病的研究提供新的思路。项目受到中科院“百人计划” ,国家科技部“ 973 ”项目和重大研究计划,自然基金委及上海市科委的资助。

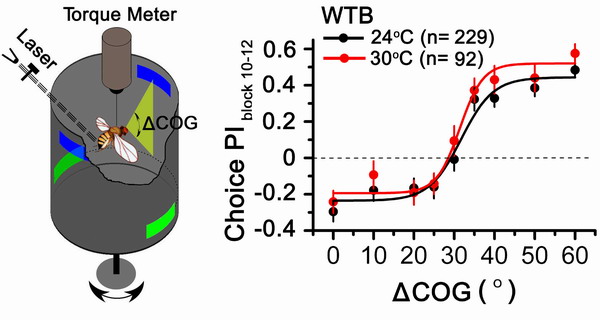

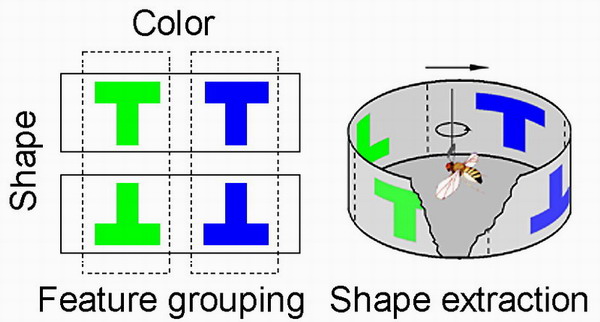

利用先期学习所得的经验来调整随后的认知行为可以体现人类或者动物的某种高级智慧。该实验室的博士生彭岳清和奚望等人,在利用视觉飞行模拟器的研究发现,果蝇在没有先期经验的情况下,不能有效地从形状颜色组合的图形中抽提出单个形状或者颜色特征,但是,预先用某一特征,即使是不同图像的抽象特征来训练果蝇后。研究表明,果蝇脑中有一个称为蘑菇体的中枢结构对于上述行为是必需的,研究结果证明:即使是象果蝇一样较为简约的模式动物,也可以利用先期学习的经验来提高某种高级的视觉认知能力。

在胚胎发育过程中,大量的神经细胞是依靠什么样的机制来协调它们的运动迁移并排列组合成有序的组织结构,一直吸引着研究者们浓厚的兴趣。4月19日国际生物学权威期刊《 Cell 》在线发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所在这一方面的一项新发现。神经科学研究所蒲慕明和袁小兵两位研究员联合指导的研究生管沉冰等经过五年的潜心研究,发现高度极性的神经细胞在定向迁移过程中,需要一种长距离的细胞内信号传递过程,协调神经细胞的不同部位对外界导向信号的反应。因此,对神经细胞迁移导向基本机制的研究将有利于人们对这类发育性神经系统疾病的认识和防治。

神经元的存活对神经系统发育、神经系统疾病的发生及发展均十分重要。该研究组的博士生贾宜昌和周健等,通过研究TRPC3和TRPC6对于维持小脑发育过程中正常数量颗粒细胞存活的作用,发现如果增加细胞中该通道的数量,可有效防止小脑颗粒神经元的死亡,保护小脑颗粒细胞的存活,而减少该通道的表达则作用相反。

神经元突触传递长时程增强( LTP )是大脑学习和记忆可能的基础。周杨、吴浩和他们的合作者证实了在中枢神经系统中存在CREB的共激活因子TORC1 .他们发现TORC1在神经元活动增强时会响应升高的钙离子和环腺甘酸水平由细胞浆向细胞核内转移,这一过程对特定的基因表达和L-LTP的维持是必需的。在培养的神经元中,下调TORC1的表达水平或者表达TORC1的干扰蛋白可以阻断神经元活性依赖的基因表达,而上调TORC1的表达水平可以促进这一过程。这项研究工作于2006年12月发表在PLoS ONE杂志的第一期。

我们的大脑是一个由数以亿计的神经元构成的网络结构,每个神经元通过其突触按照一定的方式相互连接,彼此调节,从而控制从呼吸、心跳到感觉、认知等各个层次的生理活动。神经元的形态和功能千差万别,但均有一个共同的特征,就是有一根细长的轴突和多根复杂的树突。神经元这种特殊形态的形成过程称为神经元极性建立。在免疫荧光化学和激光激活的GFP融合的Akt蛋白实验中,我们发现当神经元极性建立时, Akt选择性的在那些将要成为树突的分支降解,而保留在那些将要成为轴突的分支尖端。该项工作是在王以政研究员指导下,由其研究生闫冬、郭黎组成的研究小组历时二年半时间完成的。

脑内有两大类细胞,即神经元和胶质细胞。神经科学家对神经元的信息处理和传递功能进行了广泛而深入地研究,对其机制也有了比较清楚的了解。如已知神经元之间进行信息传递和处理的关键部位是突触,突触进行信息传递和处理的能力是可以改变的,即具有可塑性。很长一段时期内人们都认为胶质细胞是一类惰性细胞,主要作用是对神经元起到支持和营养作用,其本身不具备信息传递和处理的功能。近年的研究发现神经元与NG2胶质细胞(又称少突胶质前体细胞)之间有直接的突触联系。

神经细胞通过轴突输出信号,通过树突接受信号。5月30日的《美国科学院院报》 ( PNAS , Vol . 103 : 8534-8539 )发表了罗振革研究员及其研究组成员陈延民等完成的关于神经细胞极性建立的最新研究成果。该工作不仅揭示了神经细胞极性建立的新机制,而且对神经损伤修复和神经退行性疾病的治疗提示新思路和靶点。该项工作得到了中国科学院、国家自然科学基金委和上海市科委的资助。

国际著名杂志《 Neuron 》 (神经元)以封面文章形式发表了神经所段树民研究员及其学生沈万华、吴蓓等有关突触发育的研究成果。同期杂志发表的评论给予了该成果很高评价,指出:该工作“清晰地阐明了突触发育早期沉默突触转化为功能突触的深入机制… … ” 。很好地解释了“早期研究发现的一些互不联系的现象” 。这也是我国科学家首次在该杂志发表封面文章。段树民领导的研究小组经过三年多的研究发现:在突触发育早期,有一类沉默突触并不是由于突触后膜缺乏AMPA受体,而是由于突触前神经元不能释放神经递质谷氨酸。此项研究也得到了科技部、国家自然科学基金委以及中国科学院的支持。